【时间序列】机器学习时间预测方法

本文系统探讨了时间序列预测的关键技术与方法,重点分析了监督学习、支持向量机和随机森林在时间序列建模中的应用。通过对比传统统计方法与机器学习方法,文章揭示了机器学习在非线性建模和特征自动提取方面的优势。同时详细介绍了集成学习方法(Bagging、Boosting、Stacking)在时间序列预测中的优化策略与应用场景,并提供了Python实现示例。文章也客观分析了机器学习方法的局限性,包括数据依赖性

在数据分析领域,时间序列预测是一项极具实用价值的关键技能。无论是金融市场的波动预测、气象变化的趋势分析,还是工业设备的运行状态监测,精准的时间序列预测都能为决策提供重要依据。

传统的时间序列分析方法虽然简单直观,但在处理复杂数据模式时往往捉襟见肘。相比之下,机器学习方法凭借其强大的非线性建模能力和特征自动提取优势,为时间序列预测开辟了新的可能性。

本文系统性地整理了时间序列预测的核心方法与实践经验。主要内容包括监督学习的应用框架、支持向量机与随机森林的对比分析、集成学习的技术要点,以及不同场景下的方法选择策略。这些内容既包含理论基础,又结合了实际应用中的心得体会。希望能为正在学习时间序列预测的同学提供参考,共同提升时间序列预测的能力水平。

整理的人工智能学习资料给大家,包括一些AI常用框架实战视频、图像识别、OpenCV、NLQ、机器学习、pytorch、计算机视觉、深度学习与神经网络等视频、课件源码、国内外知名精华资源、AI热门论文、行业报告等。

关注VX公众号【迪哥谈AI 】发送暗号 123 领取

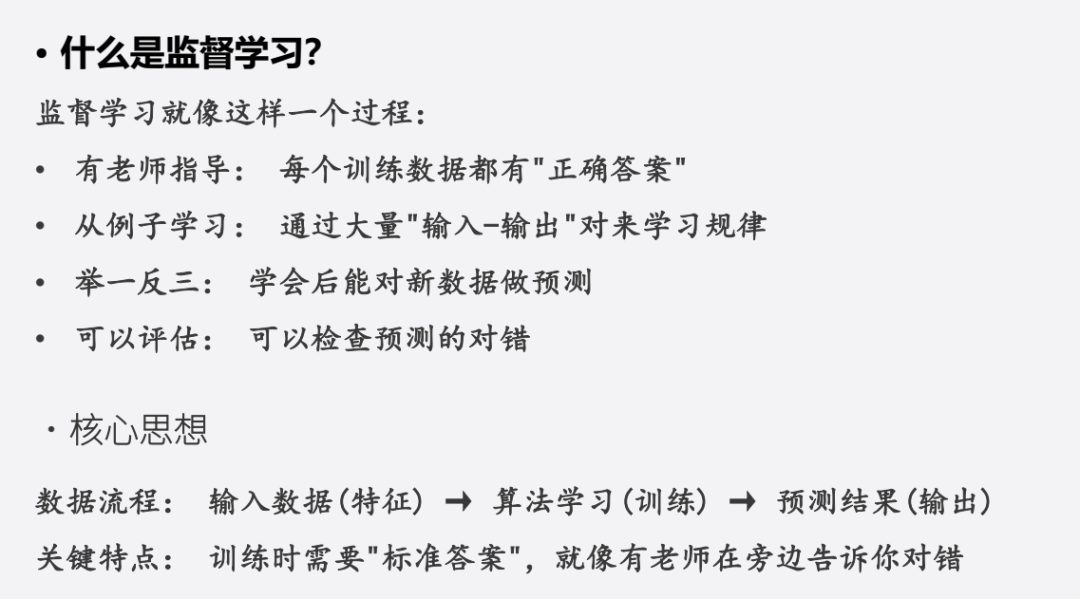

什么是监督学习

监督学习是一种通过有标签数据进行训练,使模型能够学习输入和输出之间的关系,并对新数据进行预测的机器学习方法。其关键在于有“正确答案”的指导和对模型预测结果的评估。

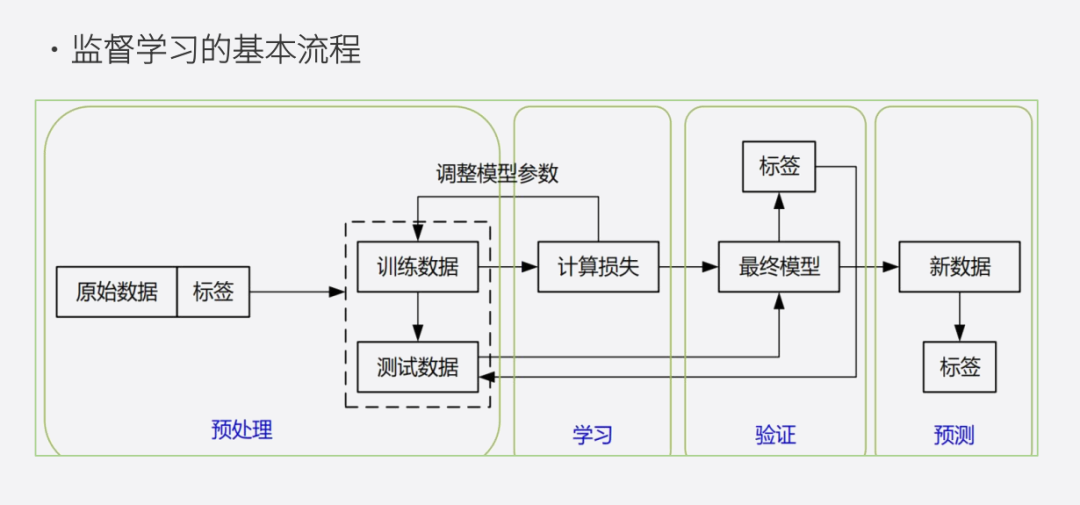

监督学习的基本流程包括数据预处理、模型训练、模型验证和模型预测四个阶段。通过不断调整模型参数,使模型在训练数据上表现良好,并通过验证阶段确保模型具有良好的泛化能力,最终应用于新数据的预测。这个流程确保了模型能够从已知数据中学习,并对未知数据做出准确的预测。

需要注意的是,对于时间序列数据,通常需要按照时间顺序划分训练集和测试集。较早的数据作为训练数据,较晚的数据作为测试数据,以确保模型能够预测未来的时间点上的值。

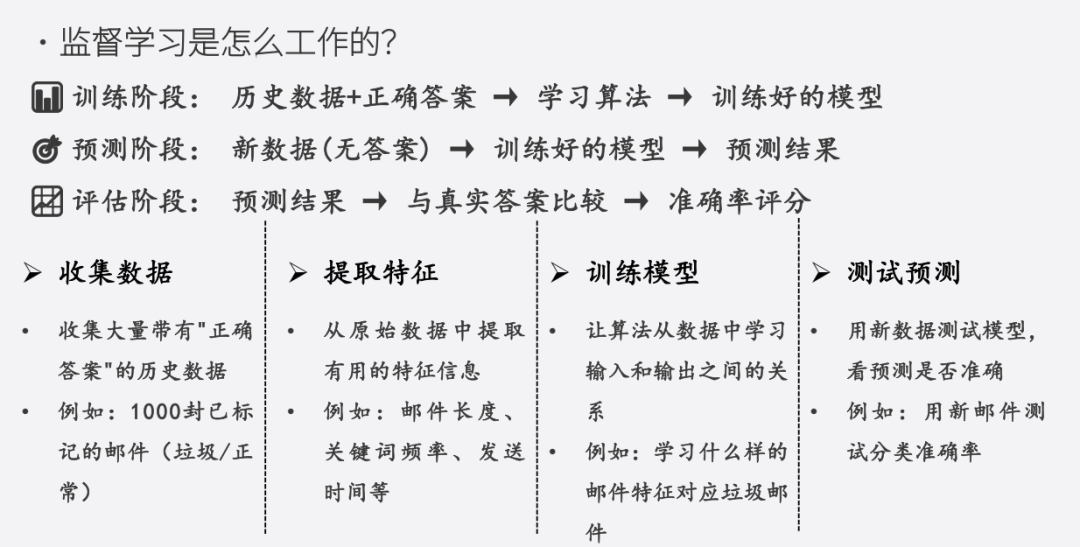

监督学习通过以下步骤实现:

-

数据准备:收集和标记历史数据,提取特征。

-

模型训练:利用标记数据训练模型,学习输入和输出的关系。

-

模型应用:将训练好的模型应用于新数据,进行预测。

-

模型评估:通过比较预测结果和真实答案,评估模型的准确性。

这个流程确保了模型能够从历史数据中学习,并在新数据上做出准确的预测。

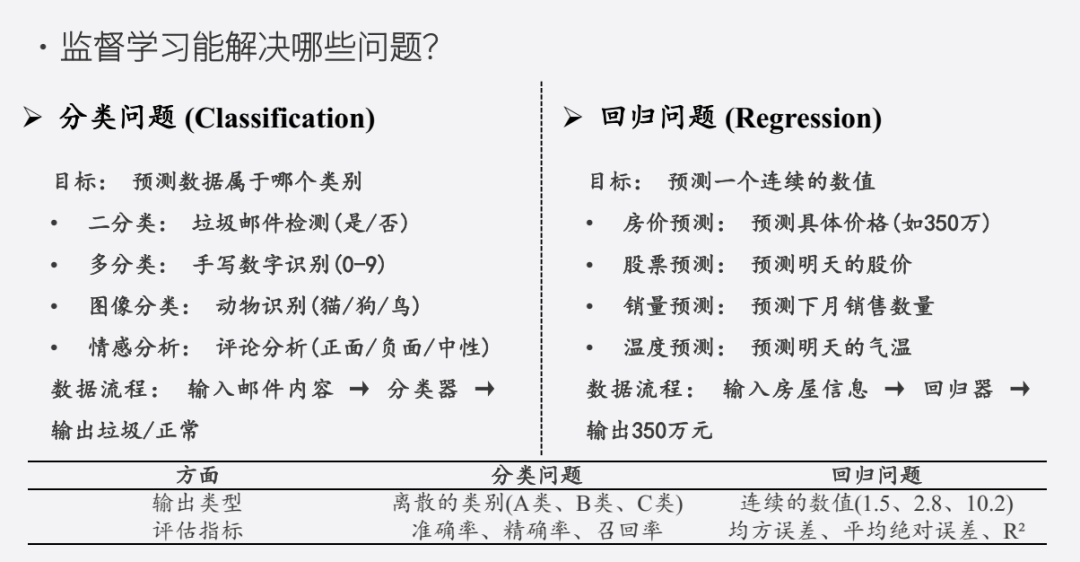

上图解释了监督学习中的两种主要问题类型:分类问题和回归问题,并详细说明了它们各自的目标、应用场景、数据流程以及评估指标。

R²(Coefficient of Determination,决定系数)是回归分析中常用的评估指标之一,用于衡量模型解释的变异占总变异的比例。简单来说,R²表示模型对数据的拟合程度,值越接近1,表示模型的拟合效果越好。

分类问题用于预测数据属于哪个离散类别,适用于需要做出明确分类决策的场景,如垃圾邮件检测、手写数字识别等。评估指标包括准确率、精确率和召回率。

回归问题用于预测一个连续的数值,适用于需要预测具体数值的场景,如房价预测、股票预测等。评估指标包括均方误差、平均绝对误差和R²。

这两种问题类型在监督学习中非常常见,选择哪种类型取决于具体的应用需求和数据特性。

时间序列监督学习

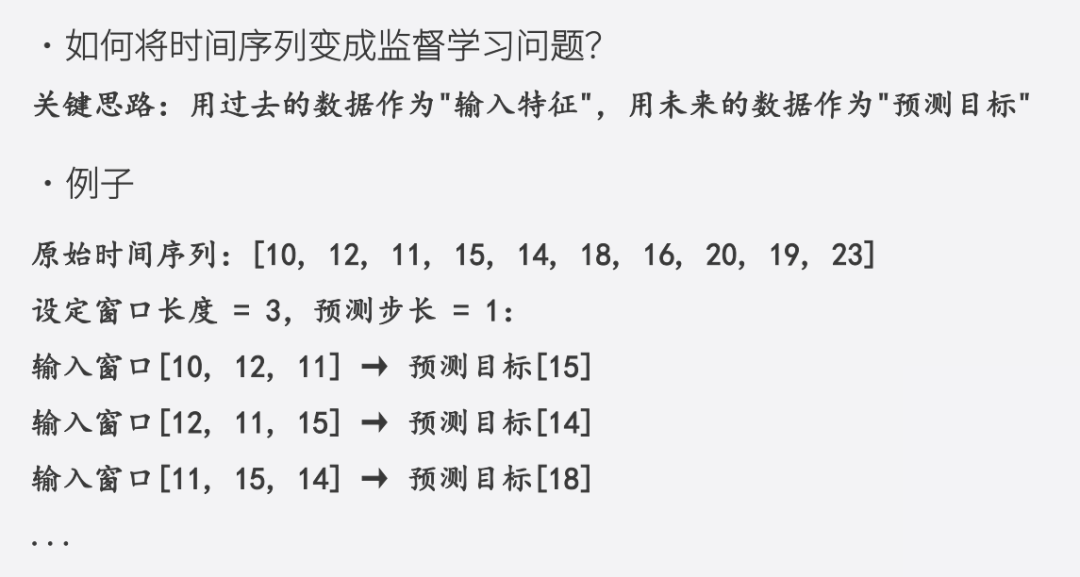

上图解释了如何将时间序列数据转换为监督学习问题,以便使用机器学习模型进行预测。通过这种方式,我们可以将原始时间序列数据转换为一系列的输入特征和预测目标对,从而将时间序列预测问题转化为监督学习问题。这种方法适用于各种时间序列预测任务,如股票价格预测、天气预报等。通过调整窗口长度和预测步长,可以灵活地适应不同的应用场景和需求。

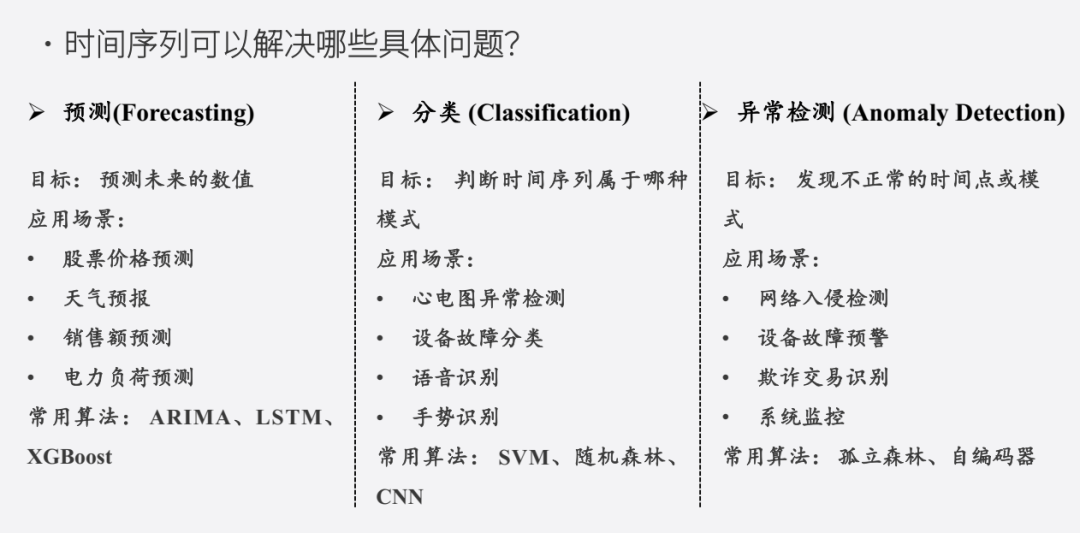

上图展示了时间序列分析可以解决的三大类具体问题:预测(Forecasting)、分类(Classification)和异常检测(Anomaly Detection)。每类问题都有其特定的目标、应用场景和常用算法。

时间序列分析在多个领域都有广泛的应用,通过预测、分类和异常检测,可以帮助我们更好地理解和应对各种动态数据。不同的应用场景需要选择合适的算法来达到最佳效果。

例如,对于需要预测未来数值的场景,可以使用ARIMA、LSTM或XGBoost等算法;对于需要判断时间序列模式的分类问题,可以使用SVM、随机森林或CNN等算法;而对于需要发现异常点的场景,则可以使用孤立森林或自编码器等算法。

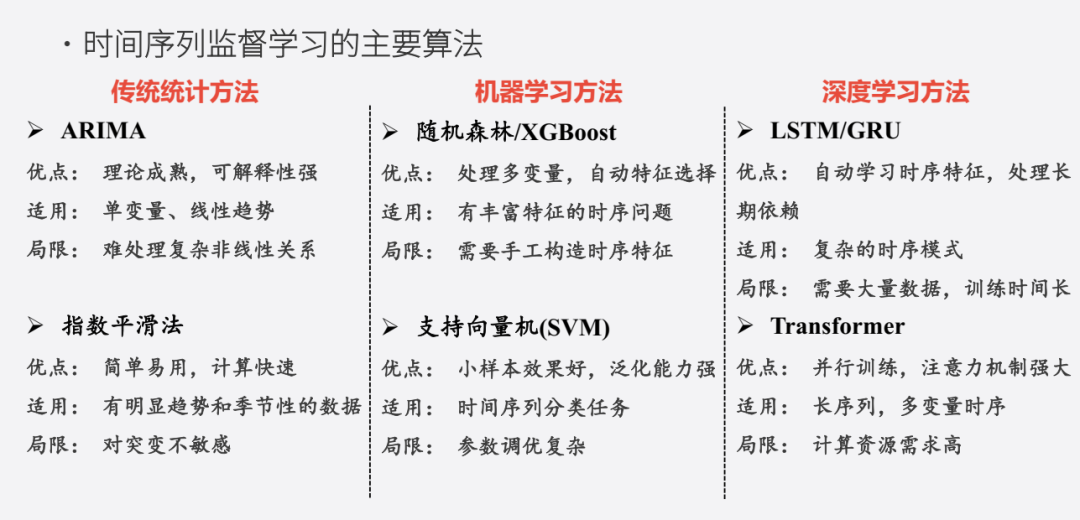

这张图总结了时间序列监督学习的主要算法,分为传统统计方法、机器学习方法和深度学习方法三类,并分别列出了每种方法的代表算法、优点、适用场景和局限性。选择哪种方法取决于具体的应用场景、数据特性和可用资源。

-

传统统计方法适用于简单的线性关系和有明显趋势的数据,但难以处理复杂非线性关系。

-

机器学习方法能够处理多变量和自动特征选择,但需要手工构造时序特征,且参数调优复杂。

-

深度学习方法在处理复杂时序模式和长期依赖方面表现出色,但需要大量数据和计算资源,训练时间较长。

在进行算法选择时,应根据数据的规模、特征复杂性以及实际应用需求进行综合考量。

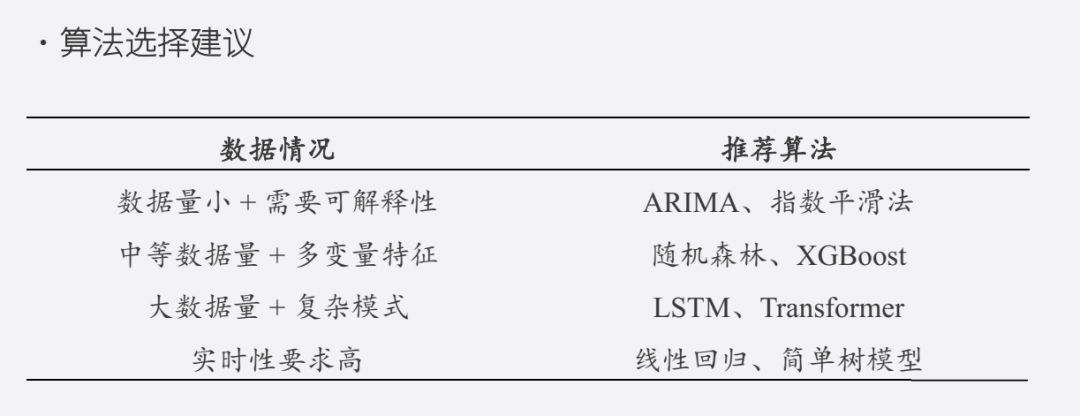

对于数据量较小且对模型可解释性要求较高的情境,推荐使用传统统计方法,如ARIMA模型和指数平滑法,这些方法不仅计算效率高,而且结果易于理解,适合对趋势和周期性进行分析。

若为中等规模的数据集且包含多个变量特征,则可采用随机森林或XGBoost等集成学习方法,它们在处理非线性关系和特征交互方面表现出色,且具有较好的鲁棒性。

对于大规模数据和复杂模式建模任务,深度学习方法如LSTM和Transformer更为适用,它们能够捕捉长时依赖关系和隐含结构,适用于高维、复杂的时序数据预测。

若系统对实时性要求较高,应优先选择如线性回归或简单树模型等轻量级算法,以降低计算负担、提升预测响应速度。

支持向量机和随机森林

时间序列建模

支持向量机

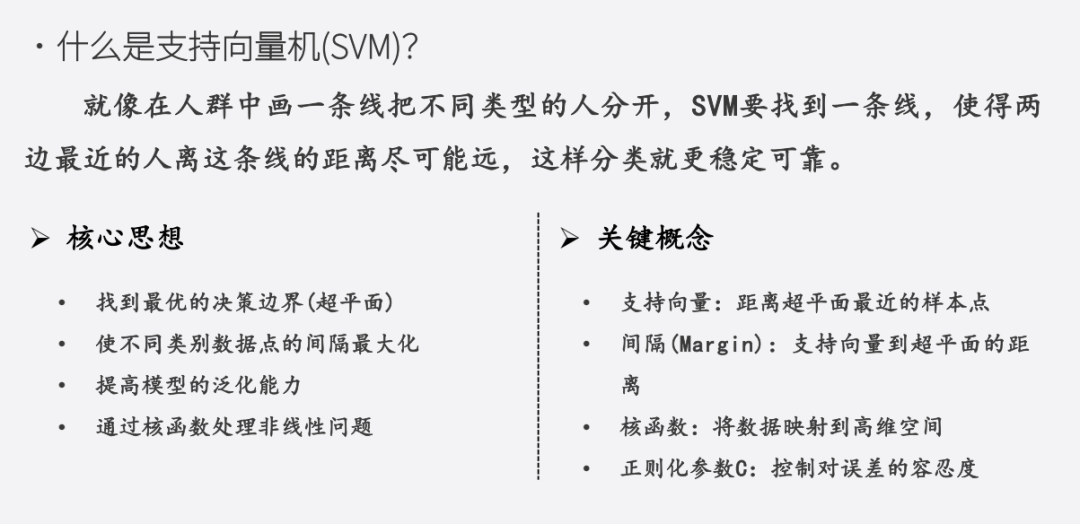

支持向量机(Support Vector Machine, SVM)是一种常用于分类和回归的监督学习模型,其核心思想是通过构建一个最优决策边界,使不同类别的数据点之间的间隔最大化,从而提升模型的泛化能力。对于非线性可分问题,SVM利用核函数将数据映射到高维空间,在高维空间中实现线性可分。模型性能主要取决于支持向量、间隔大小、核函数的选择以及正则化参数C。

其中,正则化参数C控制对误差的容忍度,C值越大,对误分类的惩罚越大,模型越容易过拟合;C值越小,对误分类的惩罚越小,模型越容易欠拟合。

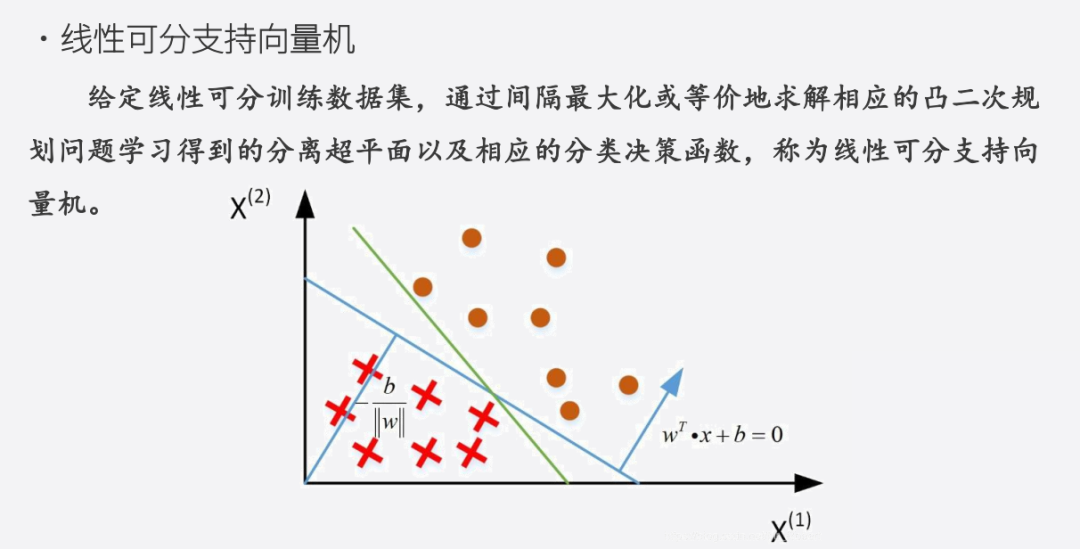

上图展示了线性可分支持向量机(Linear Support Vector Machine, SVM)的基本工作原理。红色叉号和橙色圆圈分别代表两类不同的样本点。图中虽然蓝线和绿线都能将这两类数据正确分开,但通过比较可以发现,蓝线才是我们期望的最优决策边界,它不仅实现了正确分类,还最大化了两类数据之间的间隔,从而提高了模型的泛化能力。

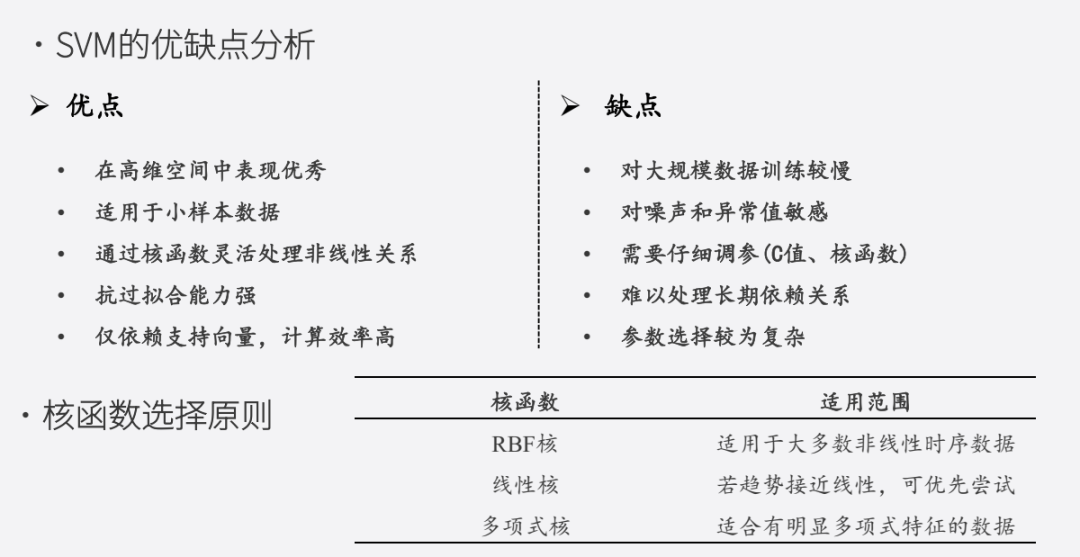

SVM作为一种强大的分类算法,具有在高维空间中表现优秀、适用于小样本数据、抗过拟合能力强等优点,但同时也存在对大规模数据训练较慢、对噪声和异常值敏感、参数选择复杂等缺点。在实际应用中,需要根据具体问题选择合适的核函数,以充分发挥SVM的优势。

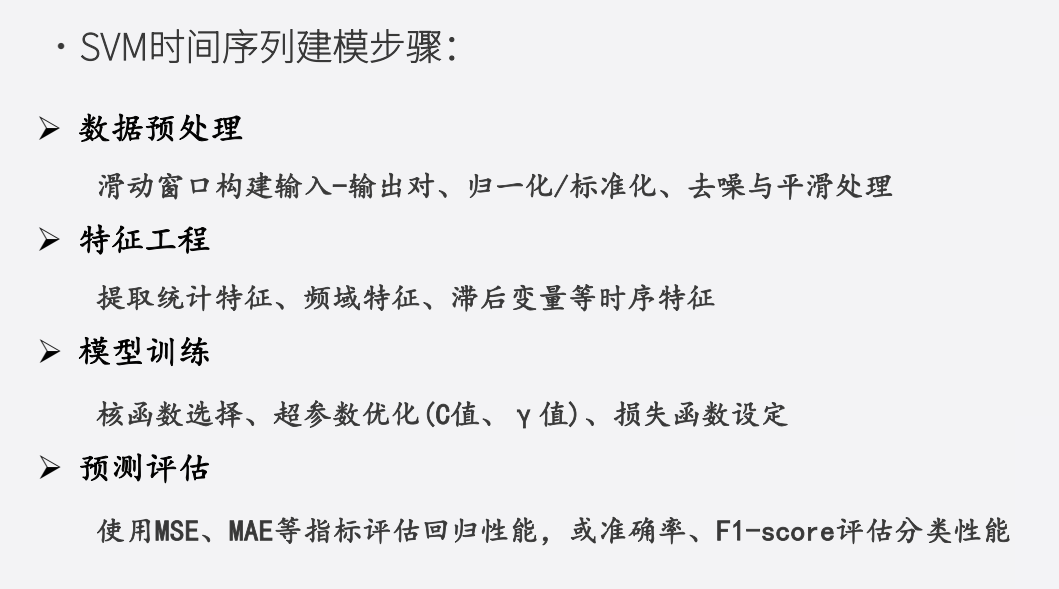

SVM时间序列建模通过数据预处理、特征工程、模型训练和预测评估四步流程,将时序问题转化为SVM擅长的监督学习任务。关键在于合理构建输入输出对、提取有意义的时序特征,并通过核函数与超参数优化适配非线性时序关系,最终通过回归或分类指标验证模型有效性。

随机森林

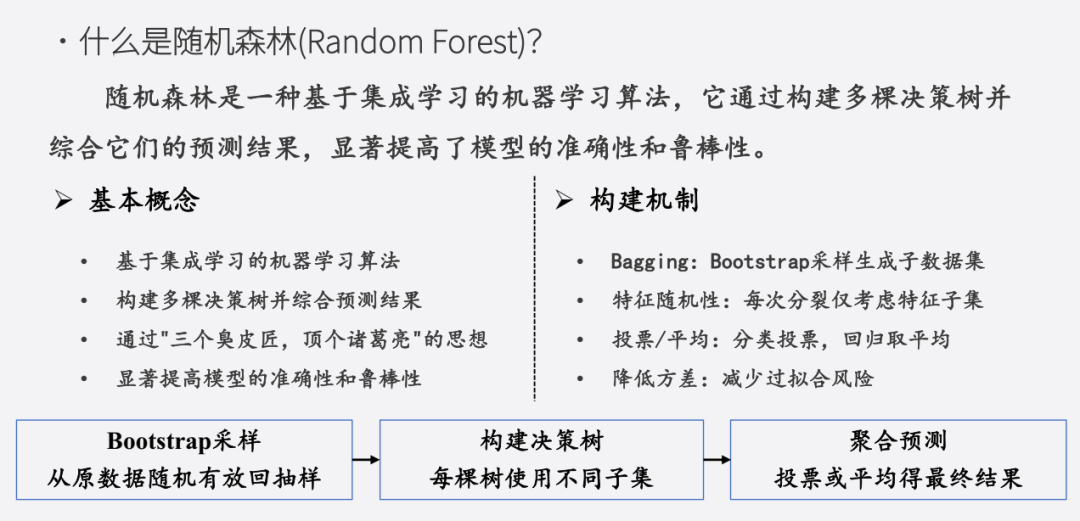

集成学习(Ensemble Learning)是一种机器学习方法,它通过组合多个模型的预测结果来提高整体的预测性能。集成学习的基本思想是“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,即多个简单的模型组合起来可以形成一个更强大的模型。

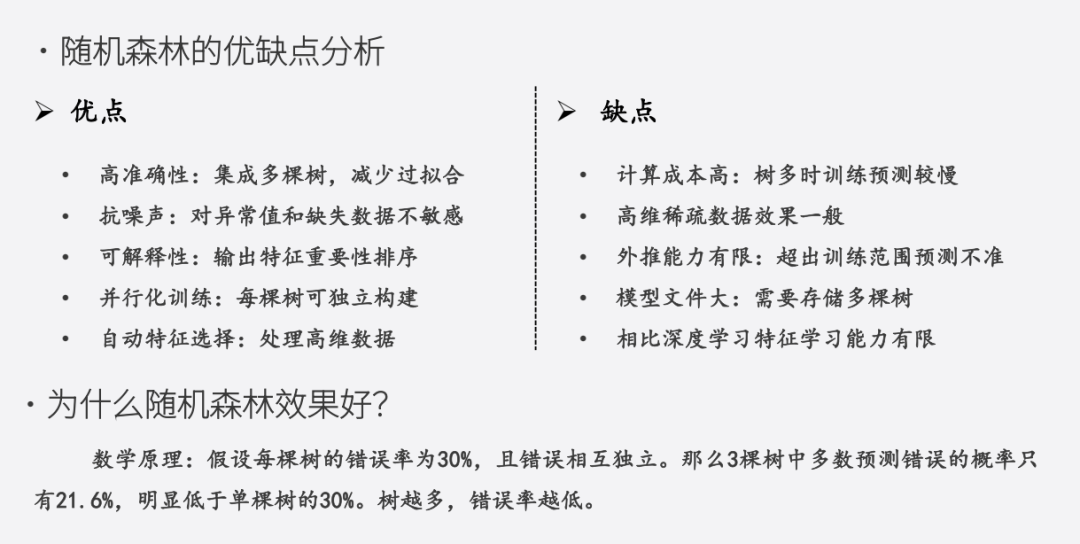

随机森林通过集成学习的思想,利用多个决策树的预测结果来提高模型的准确性和鲁棒性。其构建机制包括Bagging采样、特征随机性和投票/平均策略,通过这些步骤,随机森林能够有效地减少过拟合风险,适用于各种类型的预测问题。

随机森林通过集成多棵树,不仅提高了模型的预测准确性,还增强了模型的鲁棒性和可解释性。然而,它也存在计算成本高、处理高维稀疏数据效果一般等缺点。在实际应用中,需要根据具体问题和数据特点,权衡随机森林的优缺点,选择合适的模型。

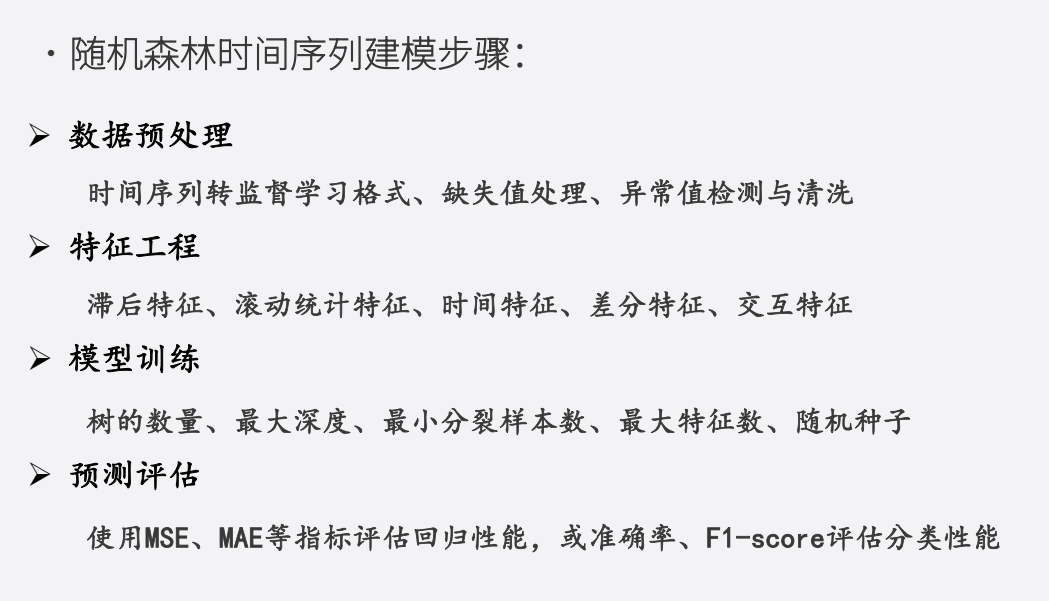

随机森林在时间序列建模中的核心流程通常包括四个阶段:数据预处理、特征工程、模型训练与预测评估。通过系统地执行这些步骤,能够有效构建并评估随机森林在时间序列预测任务中的性能。每一阶段均需精心设计与调整,以提升模型的预测精度和鲁棒性。

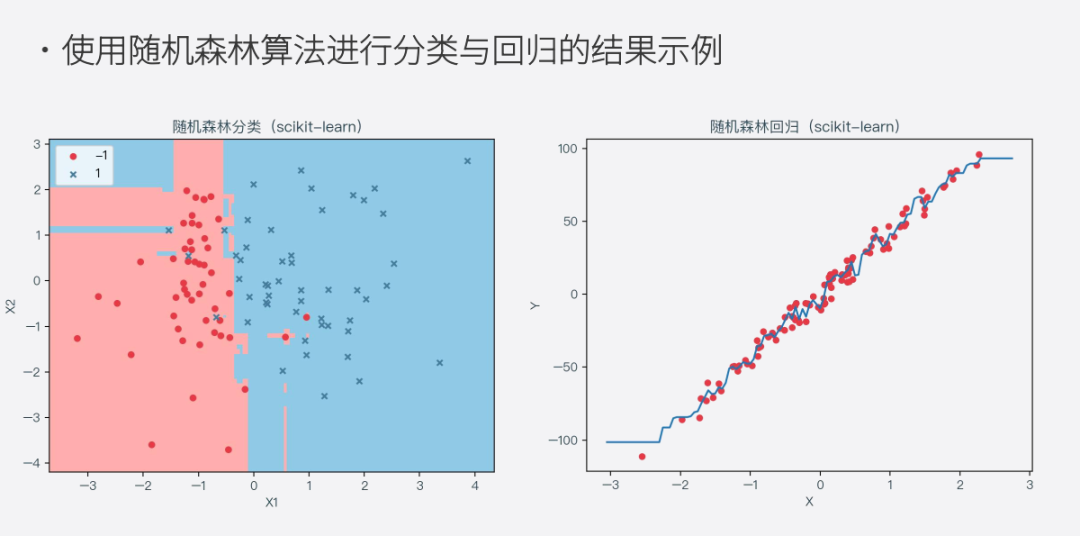

左图展示了随机森林分类在二维特征空间(X1与X2)中的应用。红色圆点表示类别“-1”,蓝色叉号表示类别“1”。模型通过集成多棵决策树,将输入空间划分为红色和蓝色区域,分别对应预测为“-1”和“1”的类别。

由图可见,分类边界呈不规则形状,反映出随机森林基于多数投票机制的集成特性。整体分类效果良好,但在部分区域(如X1和X2接近0处)仍存在一定混淆,显示出模型在边界判定上的局部不确定性。

右图展示了随机森林在一维特征空间中的回归效果,横轴为特征X,纵轴为目标值Y。红色点为真实数据,蓝色折线为模型预测结果。数据呈现非线性上升趋势,模型较好地捕捉了这一变化,预测曲线在数据密集区域紧贴真实值,而在数据稀疏区域(如X接近-3和3附近)出现轻微波动,反映出一定的不确定性。可以看出,模型能够较准确地拟合非线性关系,预测表现稳定可靠。

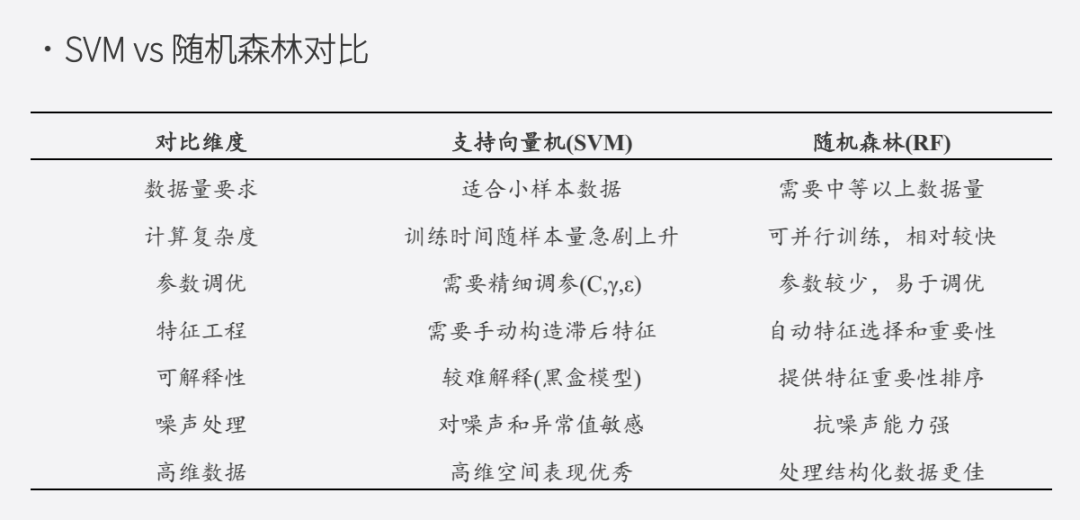

支持向量机和随机森林对比

SVM 更适合小样本数据和高维空间问题,但在计算复杂度和参数调优方面较为复杂,且对噪声和异常值敏感,可解释性较差。

随机森林更适合中等以上数据量和结构化数据,计算速度快,参数调优简单,自动进行特征选择和重要性排序,抗噪声能力强,可解释性较好。

选择哪种模型取决于具体的应用场景和数据特点。如果数据量较小且特征维度较高,SVM可能是更好的选择;如果数据量较大且需要较好的可解释性和抗噪声能力,随机森林可能更适合。

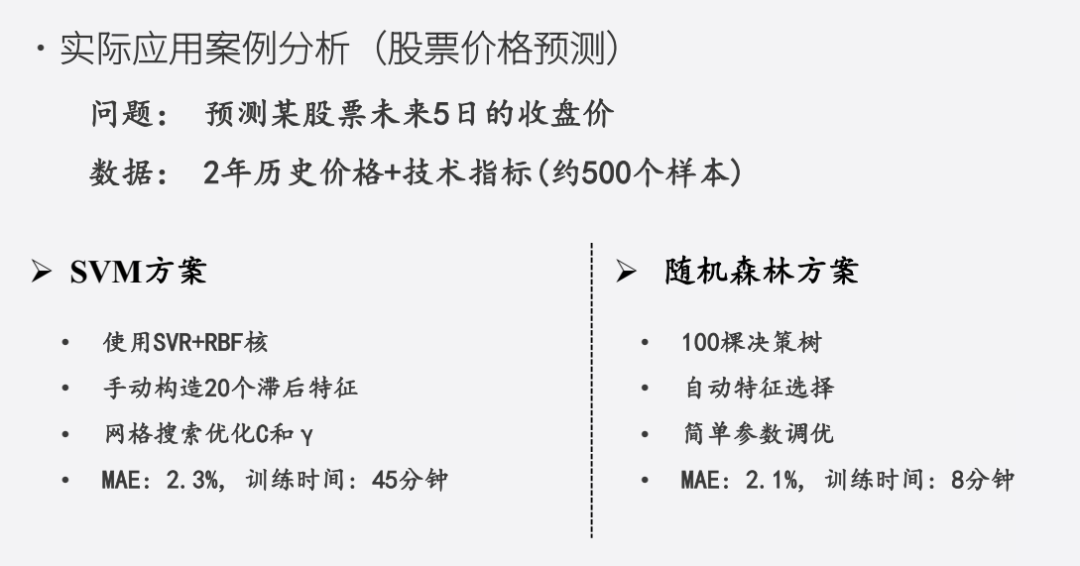

上图展示了一个股票未来5日收盘价的预测案例,数据包含2年历史价格和技术指标,约500个样本。比较了支持向量机(SVM)和随机森林两种方案。结果显示,随机森林的MAE为2.1%,优于SVM的2.3%;训练时间方面,随机森林仅需8分钟,而SVM需45分钟。由此可见,随机森林在该任务中不仅预测更准确,且计算效率更高。

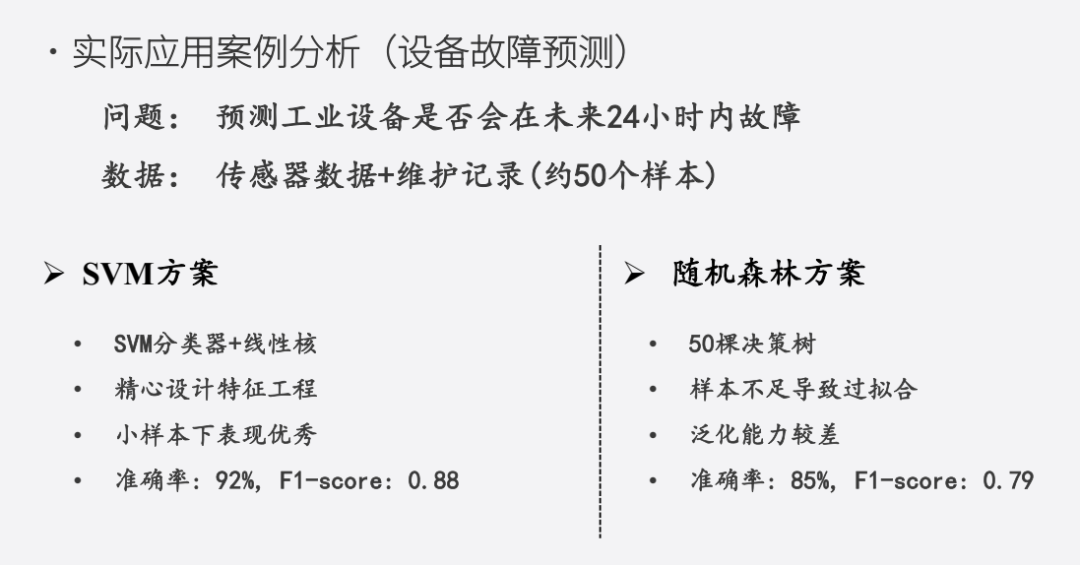

上图展示了一个设备故障预测的实际案例,目标是预测工业设备未来24小时内是否会发生故障。数据来自传感器和维护记录,共约50个样本。在小样本条件下,SVM方案表现更优,准确率和F1-score较高,体现了其在特征工程和模型选择上的优势。随机森林方案因样本量不足出现过拟合,导致泛化能力较弱,准确率和F1-score较低。由此可见,在小样本情况下,SVM更适合设备故障预测,随机森林则需更多数据以避免过拟合。

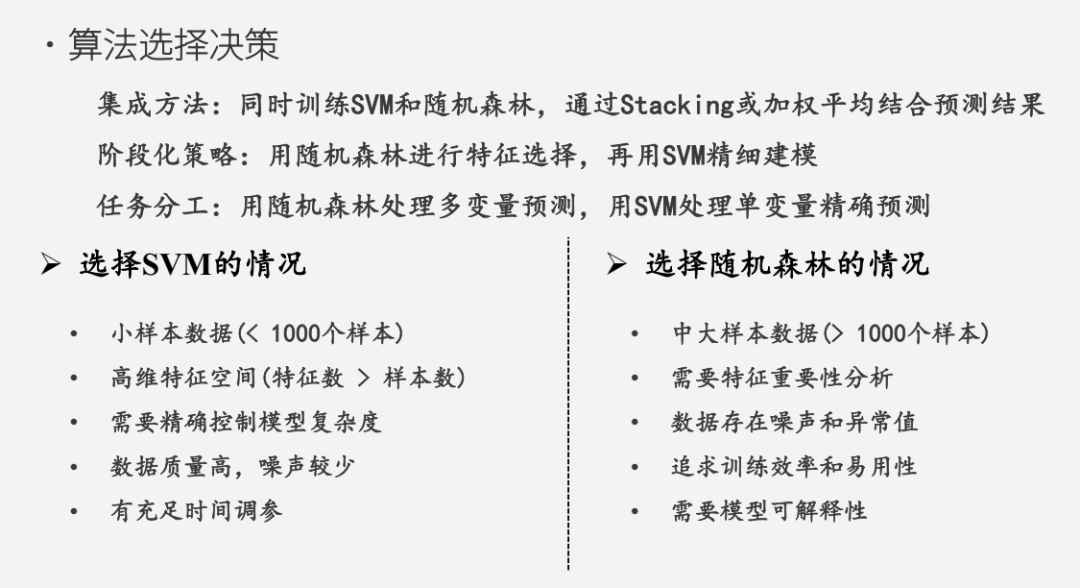

选择SVM还是随机森林,需要根据数据的样本量、特征维度、数据质量、模型复杂度控制需求、特征重要性分析需求、噪声和异常值情况、训练效率和易用性需求、模型可解释性需求等因素综合考虑。在实际应用中,可以采用集成方法、阶段化策略和任务分工策略,结合SVM和随机森林的优势,以达到更好的预测效果。

特征工程与模型评估

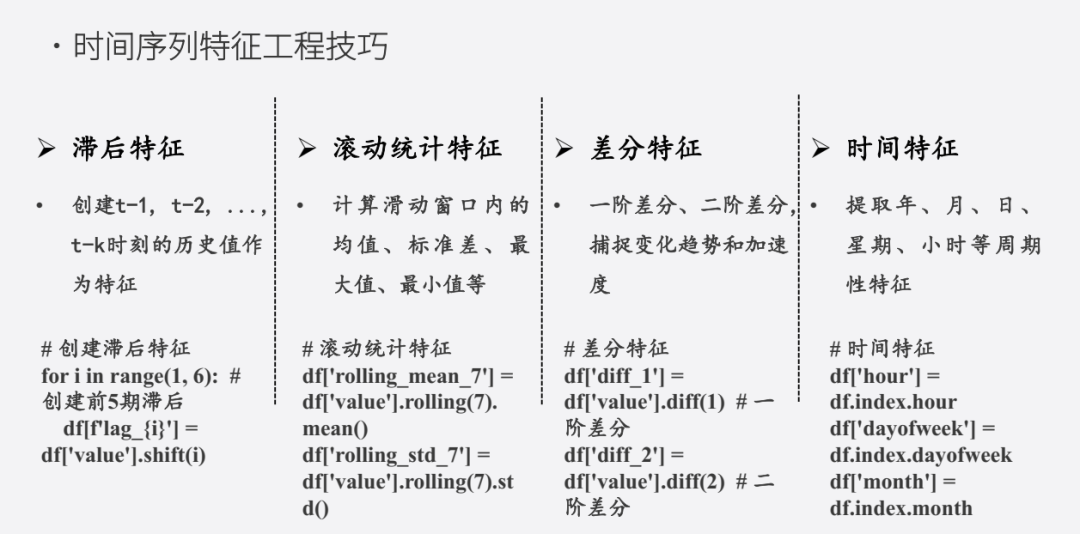

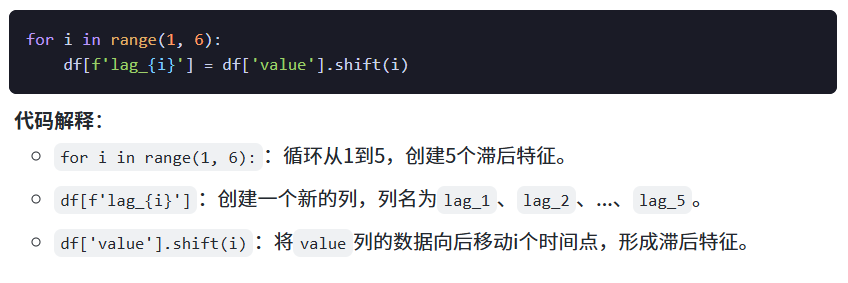

滞后特征是指使用历史数据作为当前时间点的特征。例如,t-1、t-2、...、t-k时刻的历史值可以作为当前时间点的特征。

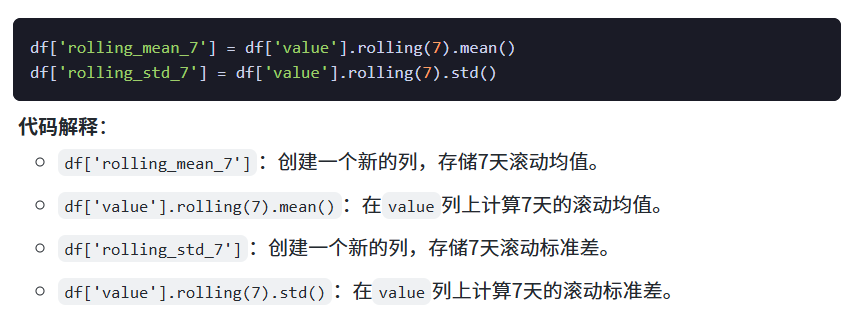

滚动统计特征是指在滑动窗口内计算统计量,如均值、标准差、最大值、最小值等。这些统计量可以捕捉数据在一段时间内的变化趋势。

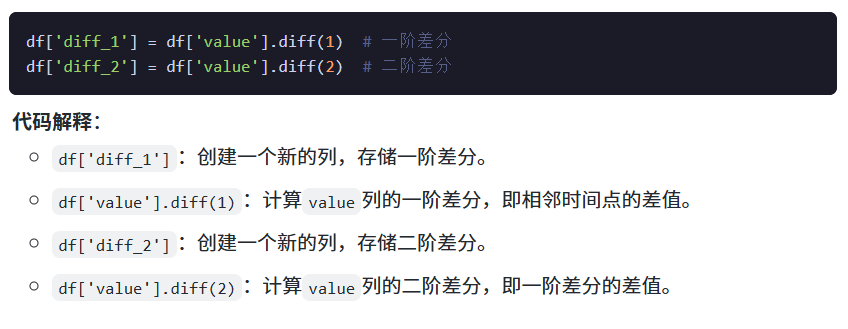

差分特征是指通过计算时间序列数据的差分来捕捉变化趋势和加速度。一阶差分表示相邻时间点的差值,二阶差分表示一阶差分的差值。

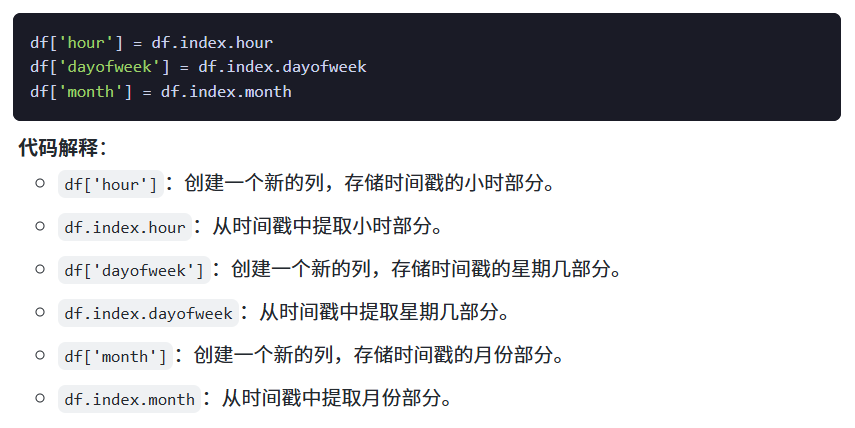

时间特征是指从时间戳中提取的周期性特征,如年、月、日、星期、小时等。这些特征可以帮助模型捕捉时间序列数据中的周期性模式。

时间序列特征工程是通过创建各种特征来增强模型对时间序列数据的理解和预测能力。滞后特征利用历史数据,滚动统计特征捕捉短期趋势,差分特征捕捉变化率,时间特征提取周期性模式。这些特征的合理使用可以显著提高时间序列模型的性能。

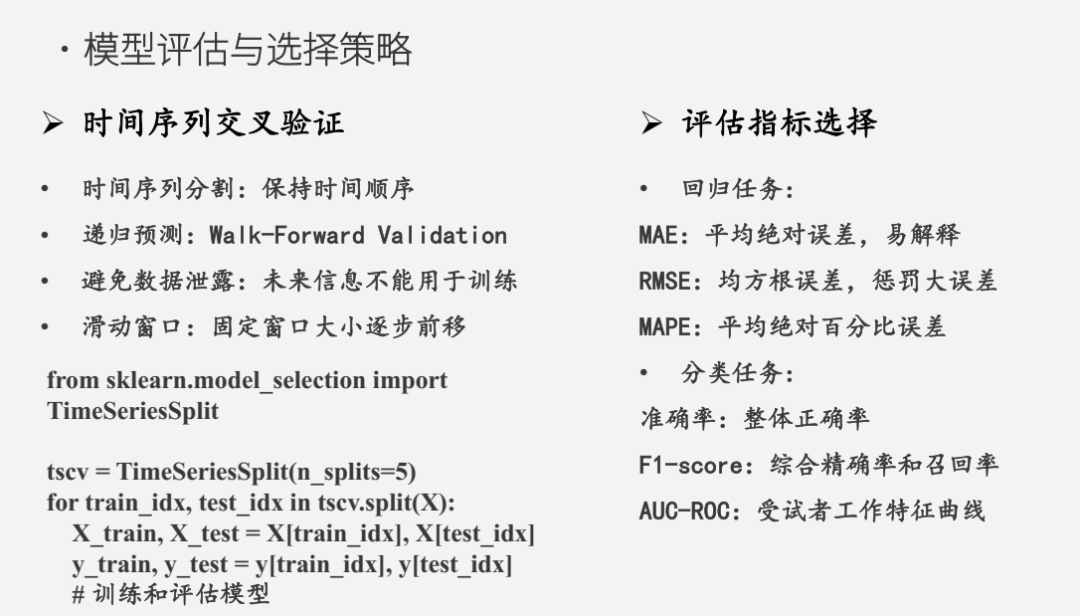

时间序列交叉验证和评估指标选择是模型评估与选择策略中的两个关键点,时间序列交叉验证确保了模型在时间序列数据上的有效性和泛化能力,评估指标选择则帮助我们准确地评估模型的性能。

Python实现示例

Python实现示例(SVM时间序列预测)

from sklearn.svm import SVR

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit

import numpy as np

# 示例输入数据(假设time_series_data为1维数组)

# 这行代码生成了一个包含100个点的正弦波数据,这些点均匀分布在0到20之间。

time_series_data = np.sin(np.linspace(0, 20, 100)) # 仅示例

# 数据准备

def create_features(data, lag=5):

X, y = [], []

for i in range(lag, len(data)):

X.append(data[i - lag:i])

y.append(data[i])

return np.array(X), np.array(y)

# 特征工程

X, y = create_features(time_series_data)

# 标准化

scaler = StandardScaler()

X_scaled = scaler.fit_transform(X)

# 时间序列分割

tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=3)

for train_idx, test_idx in tscv.split(X_scaled):

X_train = X_scaled[train_idx]

y_train = y[train_idx]

X_test = X_scaled[test_idx]

y_test = y[test_idx]

# SVM训练

svr = SVR(kernel='rbf', C=100, gamma=0.1)

svr.fit(X_train, y_train)

# 预测

y_pred = svr.predict(X_test)

# 评估

mae = np.mean(np.abs(y_test - y_pred))

print(f'MAE: {mae:.4f}')

这段代码展示了如何使用Python和scikit-learn库实现SVM时间序列预测。通过数据准备、特征工程、标准化、时间序列分割、模型训练、预测和评估等步骤,可以对时间序列数据进行有效的预测和分析。 由于代码使用了时间序列分割和交叉验证,因此每次迭代都会输出一个MAE值。代码运行后输出结果如下:

MAE: 0.0924

MAE: 0.0789

MAE: 0.0880

输出结果为在三次交叉验证迭代中模型预测值与真实值之间的平均绝对误差。由于使用了正弦波数据,模型的预测性能可能会较好,因此MAE值较小,具体的数值可能会因数据的随机性和模型的参数设置而有所不同。

Python实现示例(随机森林时间序列预测)

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

from sklearn.metrics import mean_absolute_error

import pandas as pd

import numpy as np

from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit

# 生成示例时间序列数据

np.random.seed(42)

date_rng = pd.date_range(start='2023-01-01', end='2023-03-31 23:00:00', freq='H') # 每小时数据,3个月

n = len(date_rng)

# 模拟数据:趋势 + 周期性 + 随机噪声

trend = np.linspace(10, 20, n) # 线性上升趋势

seasonal_daily = 5 * np.sin(2 * np.pi * (date_rng.hour) / 24) # 日周期

seasonal_weekly = 3 * np.sin(2 * np.pi * (date_rng.dayofweek) / 7) # 周周期

noise = np.random.normal(0, 1, n) # 高斯噪声

value = trend + seasonal_daily + seasonal_weekly + noise

# 构建DataFrame

df = pd.DataFrame({'value': value}, index=date_rng)

# 构建更丰富的特征

def create_rich_features(df, target_col):

# 滞后特征

for lag in range(1, 8):

df[f'lag_{lag}'] = df[target_col].shift(lag)

# 滚动统计

for window in [3, 7, 14]:

df[f'rolling_mean_{window}'] = \

df[target_col].rolling(window).mean()

df[f'rolling_std_{window}'] = \

df[target_col].rolling(window).std()

# 时间特征

df['hour'] = df.index.hour

df['dayofweek'] = df.index.dayofweek

df['month'] = df.index.month

return df.dropna()

# 特征工程

df_features = create_rich_features(df, 'value')

# 准备训练数据

feature_cols = [col for col in df_features.columns

if col != 'value']

X = df_features[feature_cols]

y = df_features['value']

# 随机森林训练

rf = RandomForestRegressor(

n_estimators=100,

max_depth=10,

random_state=42

)

# 时间序列交叉验证

tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=3)

mae_scores = []

for train_idx, test_idx in tscv.split(X):

X_train, X_test = X.iloc[train_idx], X.iloc[test_idx]

y_train, y_test = y.iloc[train_idx], y.iloc[test_idx]

rf.fit(X_train, y_train)

y_pred = rf.predict(X_test)

mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)

mae_scores.append(mae)

print(f'平均MAE: {np.mean(mae_scores):.4f}')

# 特征重要性分析

feature_importance = pd.DataFrame({

'feature': feature_cols,

'importance': rf.feature_importances_

}).sort_values('importance', ascending=False)

print("前10个重要特征:")

print(feature_importance.head(10))

这段代码展示了如何使用随机森林进行时间序列预测,包括特征工程、模型训练、交叉验证和特征重要性分析。通过这些步骤,可以有效地评估模型的预测性能并理解哪些特征对预测结果影响最大。 代码基于时间序列交叉验证对模型性能进行了系统评估,计算并汇总了各折的平均绝对误差(MAE)。同时,输出了模型中排名前十的关键特征,帮助深入理解特征对预测结果的贡献。代码运行后输出结果如下:

平均MAE: 0.7384

前10个重要特征:

feature importance

7 rolling_mean_3 0.939592

8 rolling_std_3 0.016693

4 lag_5 0.008934

13 hour 0.008068

5 lag_6 0.006015

1 lag_2 0.004327

3 lag_4 0.004008

0 lag_1 0.003194

6 lag_7 0.002260

10 rolling_std_7 0.001749平均绝对误差(MAE)是一个衡量预测值与真实值之间差异的指标,数值越小表示模型的预测性能越好。在这个例子中,平均MAE为0.7384,表示模型的预测误差相对较小。

输出结果中列出了前10个最重要的特征及其重要性分数。重要性分数表示每个特征对模型预测结果的贡献程度,数值越大表示特征越重要。在这个例子中,rolling_mean_3特征的重要性分数最高,为0.939592,表示该特征对模型的预测结果贡献最大。其他特征的重要性分数依次递减。

Part 3

集成学习方法在时间序列预测中的应用

什么是集成学习

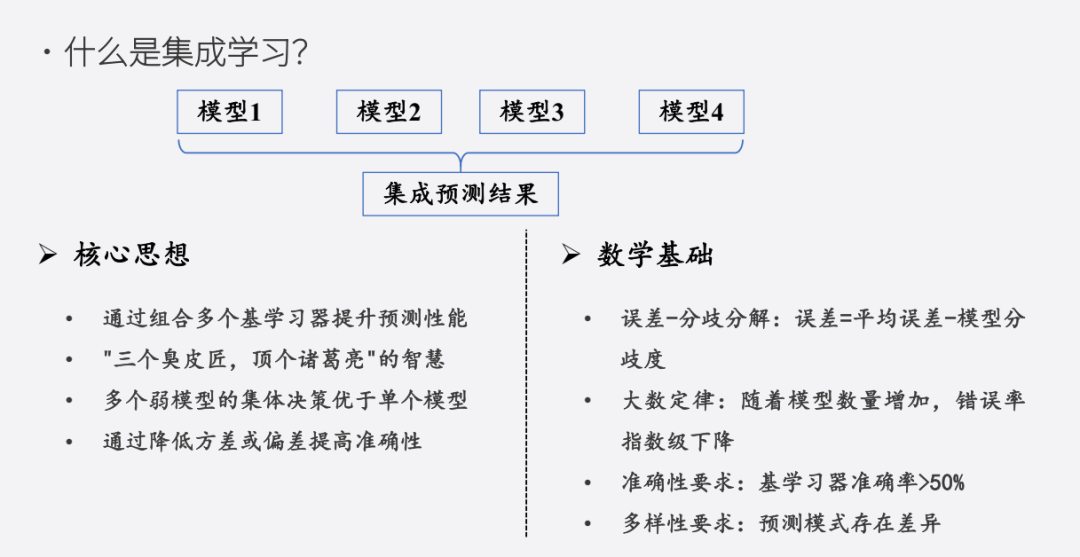

集成学习通过组合多个基学习器来提高预测性能,其核心思想是利用多个弱模型的集体决策来优于单个模型。数学基础包括误差-分歧分解、大数定律、准确性要求和多样性要求,这些理论支持了集成学习的有效性和可行性。

1、Bagging

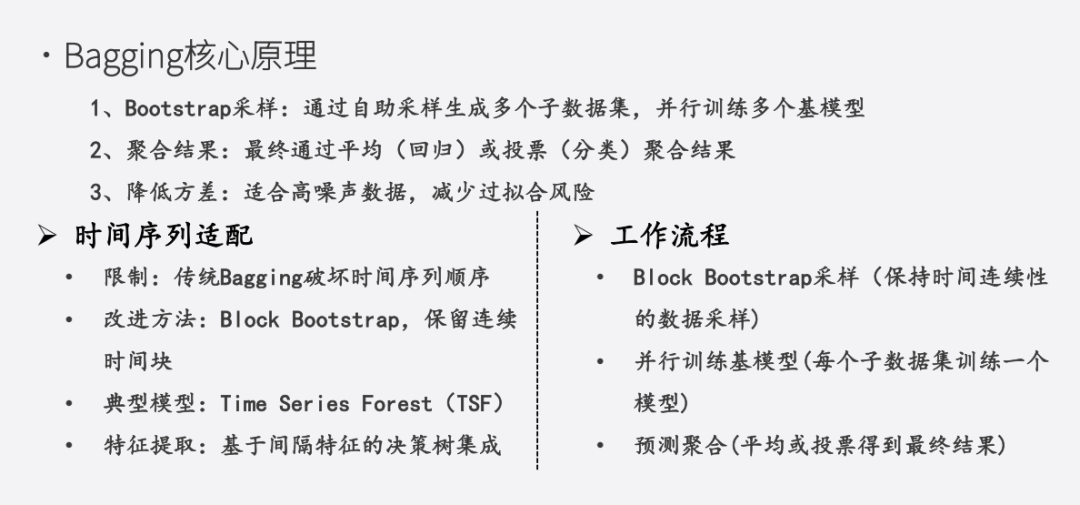

Bagging是一种通过集成多个基模型来提高预测性能的方法,特别适用于处理高噪声数据。在时间序列数据中,传统的Bagging方法存在破坏时间序列顺序的问题,因此引入了Block Bootstrap采样方法来改进。

Time Series Forest (TSF) 是一种典型的时间序列Bagging模型,通过集成多个决策树来提取时间序列的特征并进行预测。整个工作流程包括Block Bootstrap采样、并行训练基模型和预测聚合。

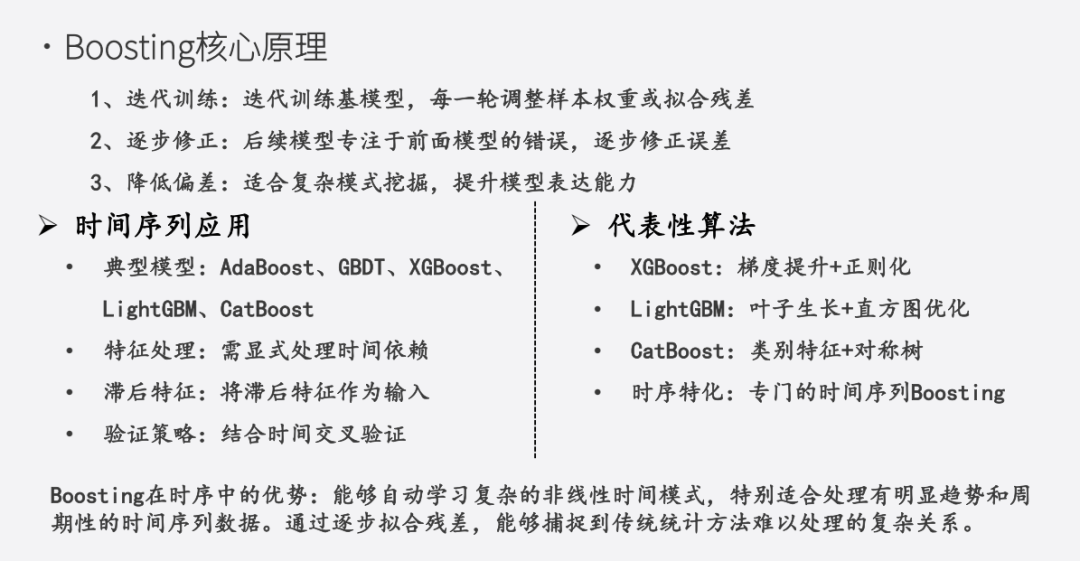

2、Boosting

Boosting方法能够自动学习复杂的非线性时间模式,特别适合处理具有明显趋势和周期性的时间序列数据。通过逐步拟合残差,Boosting能够捕捉到传统统计方法难以处理的复杂关系,从而在时间序列预测和分析中表现出色。

Boosting通过迭代训练和逐步修正,能够有效降低模型偏差,提高模型在复杂模式挖掘中的表现。在时间序列分析中,通过处理时间依赖性和滞后特征,结合时间交叉验证,Boosting方法能够更好地捕捉时间序列的动态特性,从而在时间序列预测和分析中发挥重要作用。

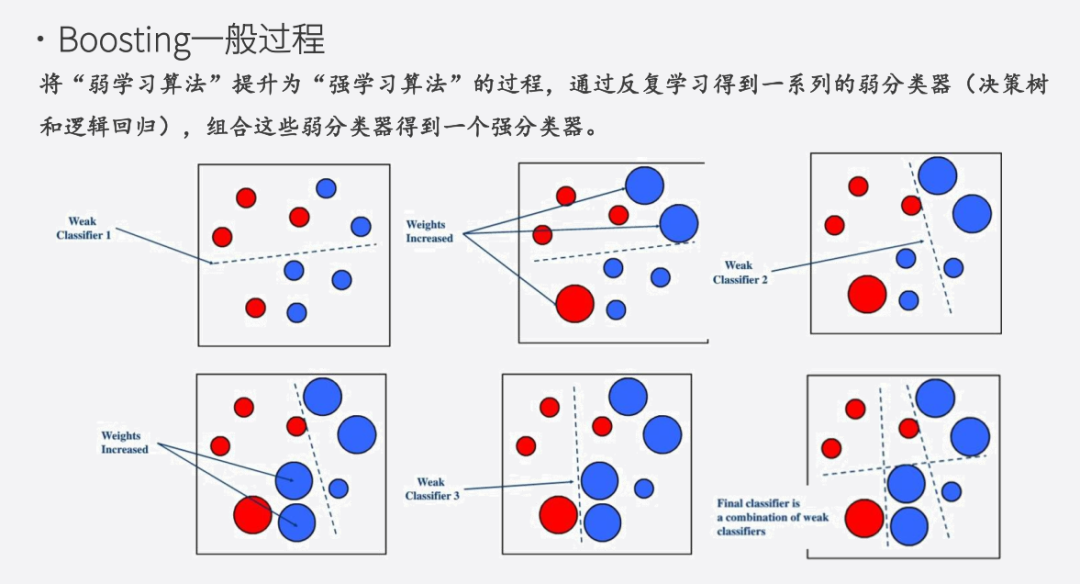

弱分类器1 (Weak Classifier 1)

-

初始状态:数据集中有两类样本,用红色和蓝色圆点表示。

-

分类边界:弱分类器1尝试用一条直线(虚线)将两类样本分开,但分类效果并不理想,有些样本被错误分类。

-

权重调整:被错误分类的样本(红色圆点)的权重被增加,以便在后续的分类器中得到更多的关注。

弱分类器2 (Weak Classifier 2)

-

权重调整后的数据:经过权重调整后,错误分类的样本(红色圆点)变得更加突出。

-

分类边界:弱分类器2尝试用另一条直线(虚线)进行分类,这次分类效果有所改善,但仍有一些样本被错误分类。

-

权重调整:再次调整错误分类样本的权重,使其在后续分类器中得到更多关注。

弱分类器3 (Weak Classifier 3)

-

权重调整后的数据:经过前两次权重调整,错误分类的样本(红色圆点)的权重进一步增加。

-

分类边界:弱分类器3尝试用另一条直线(虚线)进行分类,这次分类效果进一步改善。

最终分类器 (Final Classifier)

-

组合弱分类器:最终分类器是多个弱分类器的组合,通过加权投票的方式进行分类。

-

分类边界:最终分类器的分类边界是多个弱分类器分类边界的综合,能够更准确地将两类样本分开。

Boosting算法通过反复学习和调整样本权重,逐步构建多个弱分类器,并将这些弱分类器组合成一个强分类器。每个弱分类器都专注于前一个分类器错误分类的样本,通过不断迭代和优化,最终得到一个性能强大的分类器。这种方法能够有效提升模型的分类性能,适用于多种机器学习任务。

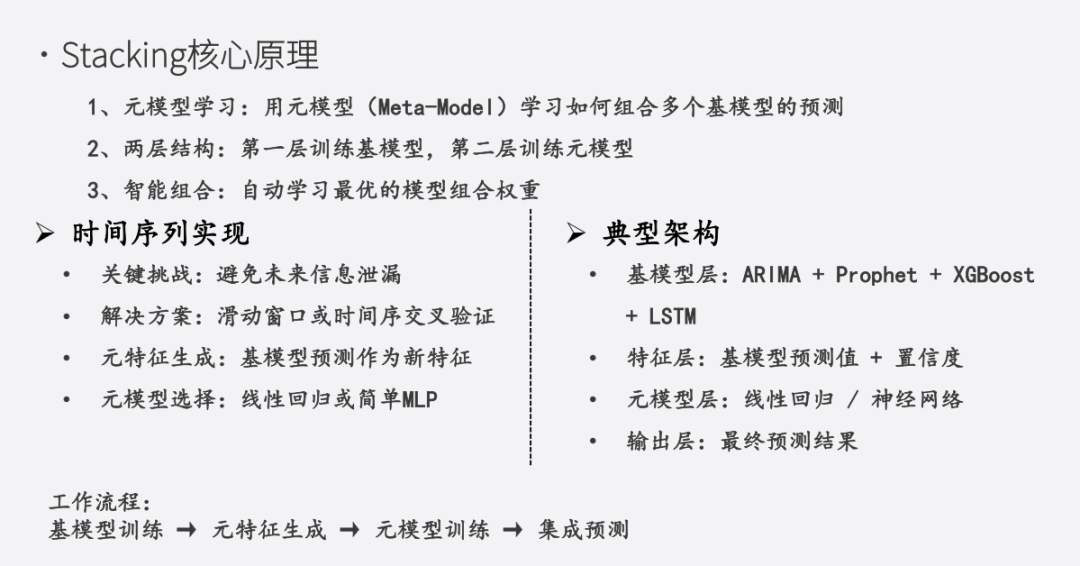

3、Stacking

Stacking是一种强大的集成学习方法,尤其适用于时间序列预测场景。通过两层结构和元模型学习,Stacking能够智能地组合多个基模型的预测结果,显著提高预测性能。在时间序列预测中,必须特别注意避免未来信息泄漏,通常采用滑动窗口或时间序列交叉验证的方法来解决这一问题。典型的Stacking架构包括多种基模型(如ARIMA、Prophet、XGBoost、LSTM),并使用简单的元模型(如线性回归或MLP)进行组合预测。

4、三种集成方法对比

Bagging、Boosting和Stacking是三种常用的集成学习方法,它们在训练方式、主要目标、适用场景、时间复杂度、过拟合风险和可解释性等方面存在显著差异。选择哪种方法取决于具体的应用场景和模型需求。在实际应用中,通常会根据数据的特性、模型的复杂度和计算资源来选择最合适的集成方法。

Bagging适用于高噪声数据,通过并行训练和投票机制降低方差;Boosting适用于复杂模式挖掘任务,通过串行训练和权重调整降低偏差;Stacking适用于多样化模型组合,通过分层训练和元模型优化,适合需要综合多个模型优势的场景。

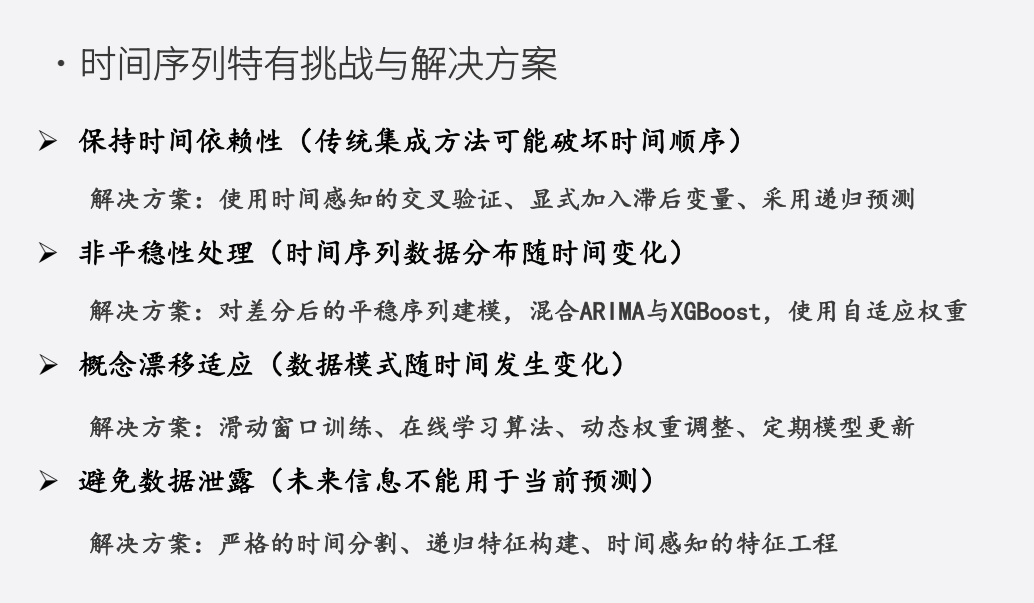

集成学习在时间序列中的应用

时间序列分析面临的主要挑战包括保持时间依赖性、处理非平稳性、适应概念漂移和避免数据泄露。针对这些挑战,提出了多种解决方案,如时间感知的交叉验证、差分平稳序列建模、滑动窗口训练和严格的时间分割等。这些方法旨在确保模型能够准确捕捉时间序列数据的特性,并在不断变化的数据环境中保持预测的准确性。

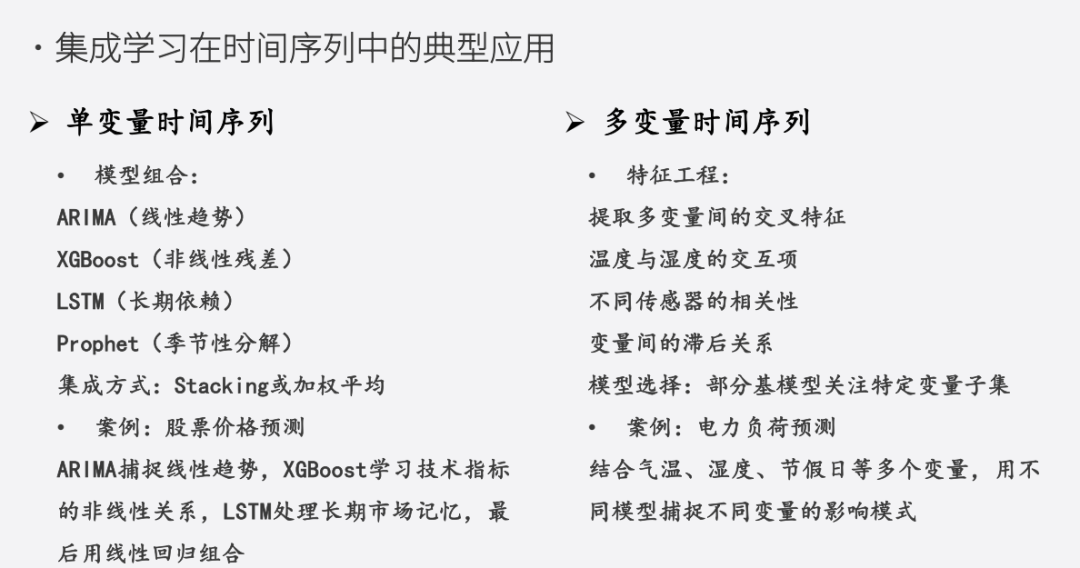

单变量时间序列主要关注单一变量的时间序列预测,通过组合多种模型(如ARIMA、XGBoost、LSTM、Prophet)来捕捉不同类型的特征和关系,适用于如股票价格预测等场景。

多变量时间序列则考虑多个变量之间的相互作用和关系,通过特征工程提取交叉特征和相关性,并选择合适的模型来关注特定变量子集,适用于如电力负荷预测等需要考虑多个影响因素的场景。

集成学习的优化、评估诊断与优缺点

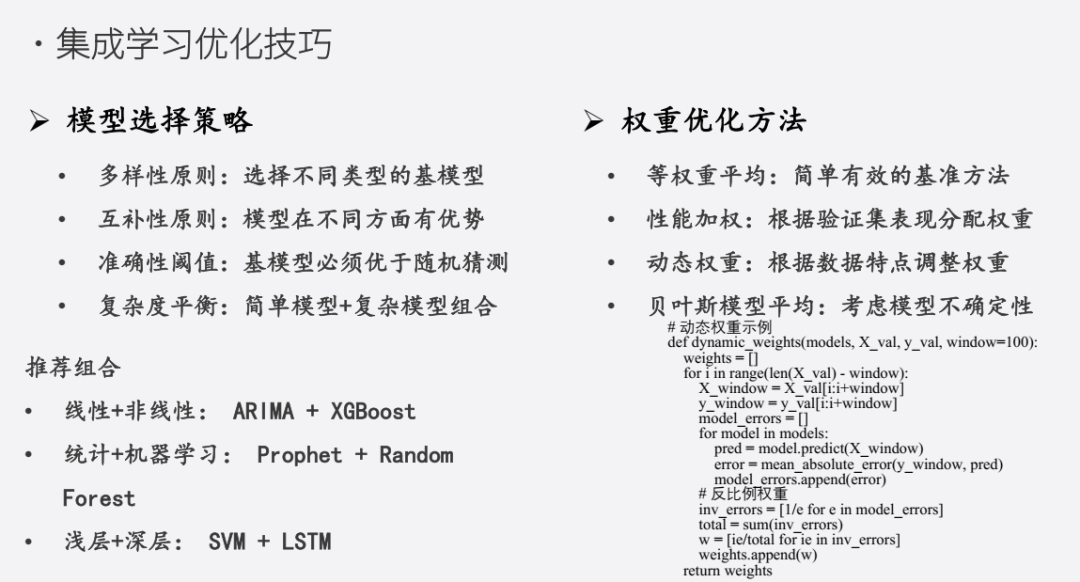

右侧的代码定义了一个名为dynamic_weights的函数,用于根据模型在滑动窗口内的预测误差动态调整权重。具体做法是先计算各模型在滑动窗口内的误差,再通过误差的倒数来确定权重,从而实现权重的动态分配。该方法能够结合数据的实时表现灵活调整模型贡献,有助于提升集成模型的预测准确性和鲁棒性。

集成学习优化技巧的核心在于合理选择基模型和优化模型权重。通过多样性和互补性原则选择基模型,确保模型之间的差异性和互补性;通过准确性阈值和复杂度平衡原则,确保基模型的有效性和泛化能力。权重优化方法则通过等权重平均、性能加权、动态权重和贝叶斯模型平均等方法,动态调整基模型的权重,从而提高集成模型的整体性能。

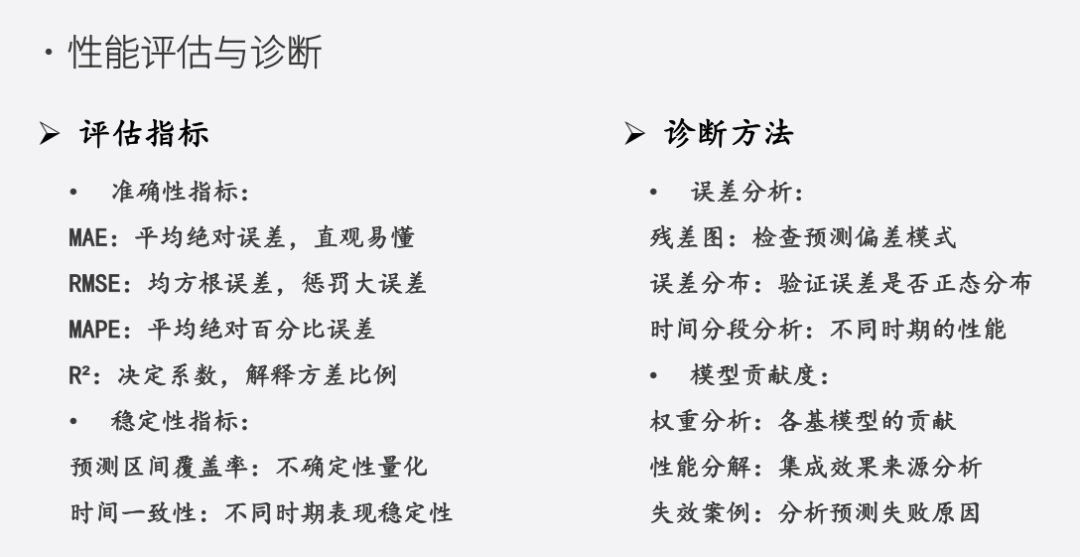

上图详细介绍了在性能评估与诊断中常用的评估指标和诊断方法。评估指标帮助我们了解模型的准确性和稳定性,而诊断方法则帮助我们深入分析模型的误差和贡献度,从而为进一步优化模型提供依据。

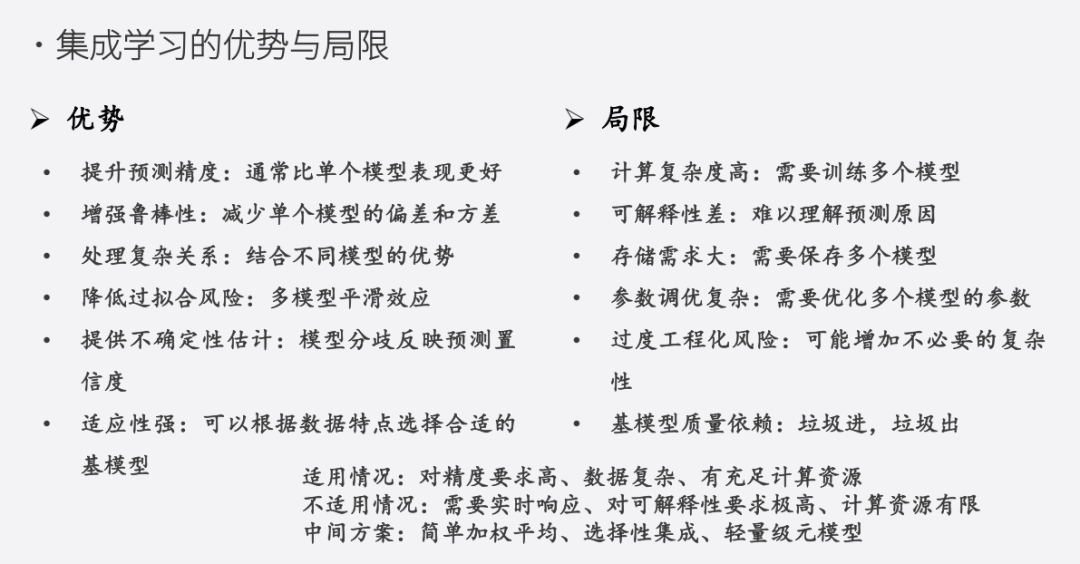

集成学习在提高预测精度和鲁棒性方面具有显著优势,但在计算复杂度、可解释性和存储需求方面存在局限性。在选择是否使用集成学习时,需要根据具体的应用场景和资源条件进行权衡。

Part 4

机器学习方法的优势与局限

机器学习方法的优势

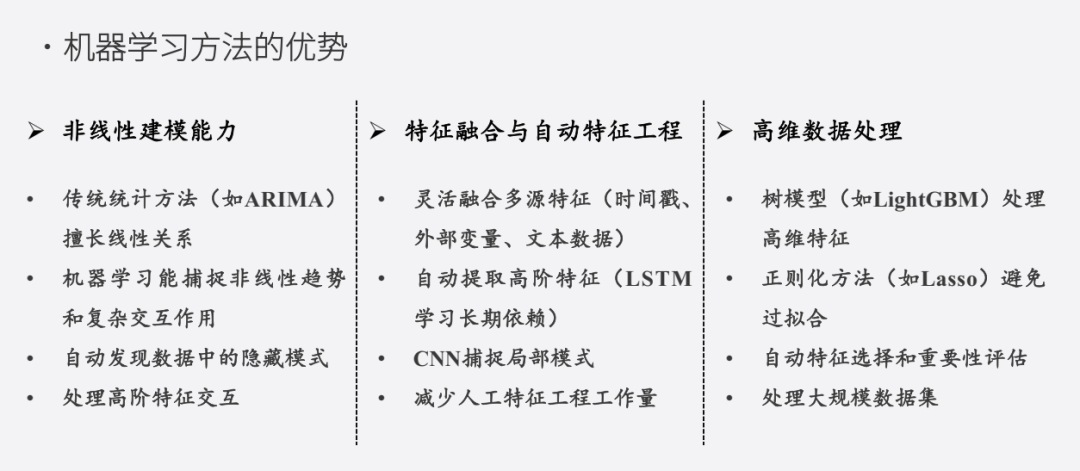

机器学习方法在非线性建模、特征融合与自动特征工程、高维数据处理等方面具有显著优势。它们能够捕捉复杂的数据关系,自动提取和融合特征,处理大规模和高维数据,从而在各种应用场景中提供更准确和高效的解决方案。

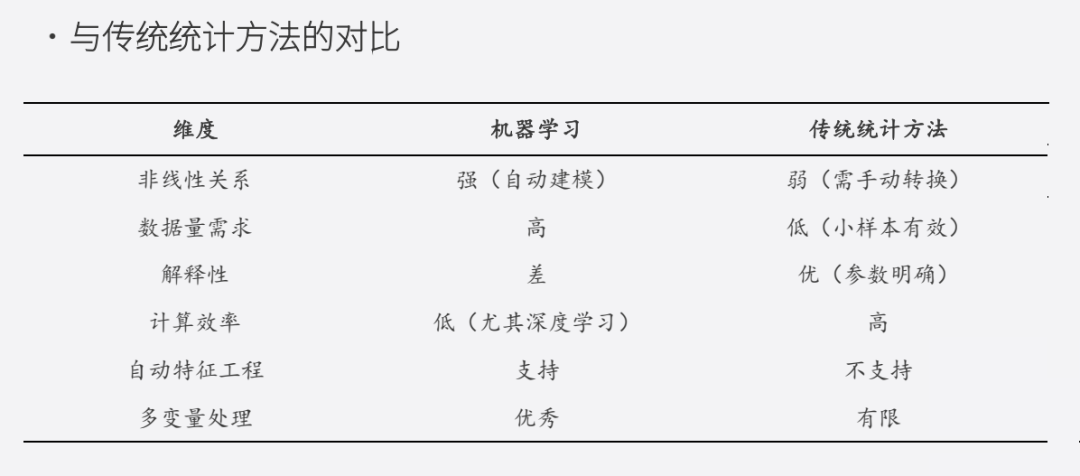

机器学习在处理非线性关系、自动特征工程和多变量处理方面具有明显优势,但对数据量需求较高,计算效率较低,解释性较差。传统统计方法在解释性、计算效率和小样本处理方面表现较好,但在处理非线性关系和多变量问题时能力有限,且不支持自动特征工程。选择哪种方法取决于具体的应用场景和需求。

机器学习方法的局限

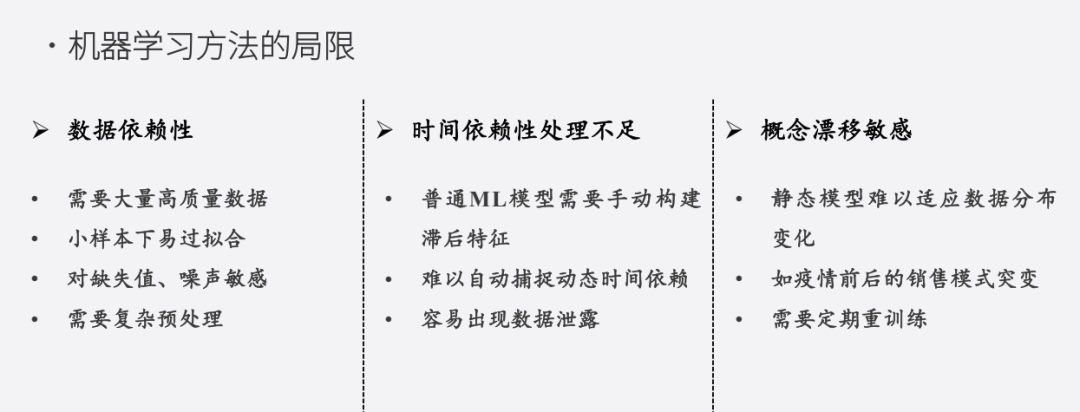

机器学习方法在实际应用中存在一些局限性,主要包括对数据的依赖性、处理时间依赖性的不足以及对概念漂移的敏感性。这些局限性要求在使用机器学习方法时,需要充分考虑数据的质量和数量、时间序列数据的处理以及模型的适应性和更新等问题。

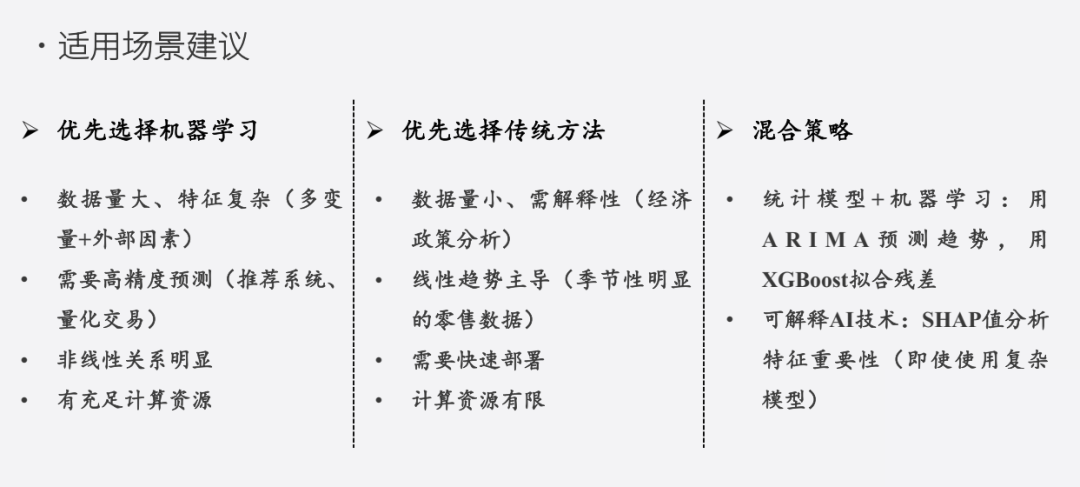

选择机器学习、传统方法或混合策略应根据具体场景的数据特点、计算资源、解释性需求和部署要求来决定。机器学习适用于数据量大、特征复杂、需要高精度预测和非线性关系明显的场景;传统方法适用于数据量小、需解释性、线性趋势主导和计算资源有限的场景;混合策略则结合了两者的优点,适用于需要高精度和解释性的复杂场景。

结语

时间序列分析作为预测分析的重要分支,在各行各业中发挥着不可替代的作用。通过掌握其基本概念、数据特性、预处理方法与建模思路,不仅可以帮助我们更好地理解过去的变化模式,更能为未来的决策提供科学依据。接下来,可进一步深入学习ARIMA、LSTM等模型,结合实际数据进行实战分析。

通过学习与实践,我深刻认识到,时间序列预测不仅是一门科学,更是一门融合经验与技巧的艺术。从传统的统计方法到现代的机器学习技术,各类方法各有优势,适用于不同的场景和问题。

实践中我体会到,没有一种“万能模型”可以适用于所有任务。关键在于深入理解问题背景,结合数据特性,灵活选择合适的模型与技术路径。同时,特征工程的持续优化与模型参数的精细调整,往往对预测效果起着决定性作用。

未来,我希望进一步探索深度学习在时间序列预测中的潜力,尤其是诸如LSTM、Transformer等结构的应用价值。同时,也期待将所学知识更广泛地应用于实际业务场景,让数据真正发挥决策支持和价值创造的作用。

感谢学习过程中同学们的交流与分享。预测之路没有终点,愿我们在不断的探索与实践中,共同进步,砥砺前行。

魔乐社区(Modelers.cn) 是一个中立、公益的人工智能社区,提供人工智能工具、模型、数据的托管、展示与应用协同服务,为人工智能开发及爱好者搭建开放的学习交流平台。社区通过理事会方式运作,由全产业链共同建设、共同运营、共同享有,推动国产AI生态繁荣发展。

更多推荐

已为社区贡献12条内容

已为社区贡献12条内容

所有评论(0)