局部二值模式(LBP)在人脸识别中的应用研究

局部二值模式(Local Binary Patterns,LBP)是一种用于描述图像局部纹理特征的算子,由Ojala等人于1994年提出。LBP算子的核心思想是通过比较图像中某个像素及其邻域像素的灰度值,来生成一个二值码,以此来描述该像素点的纹理特征。这个二值码反映了邻域像素相对于中心像素的对比关系。LBP算子的分类主要包括基于邻域大小的分类和基于中心像素的分类。按照邻域大小分类,常见的有3×3邻

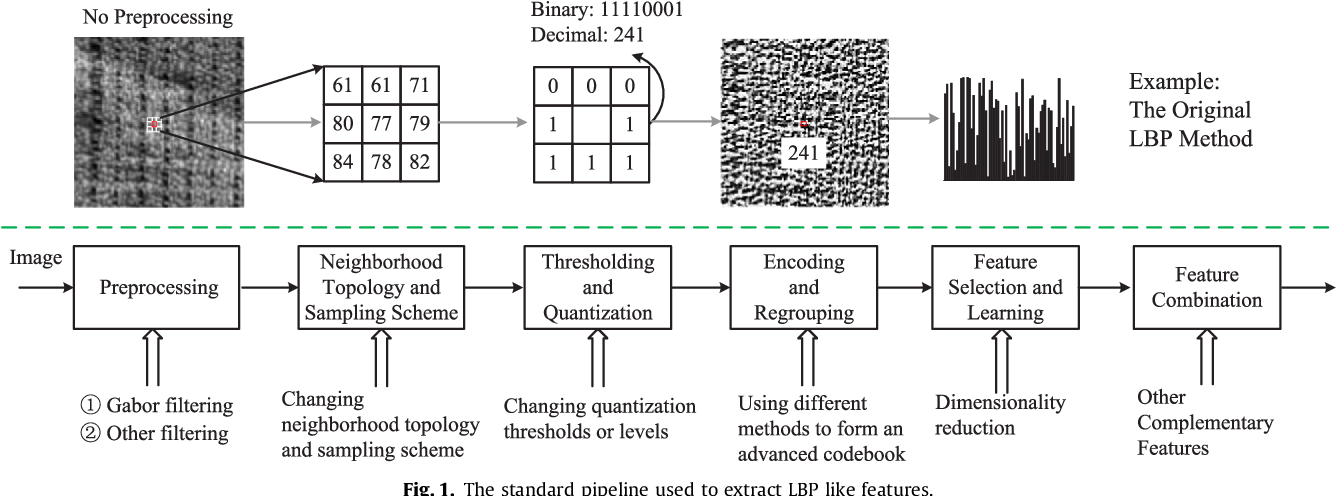

简介:本研究聚焦于局部二值模式(LBP)特征在人脸识别中的应用,通过提取灰度图像中的LBP特征来识别个体身份。LBP特征作为一种纹理描述符,以其简单性和对光照变化的适应性,被广泛应用于人脸识别系统中。该方法强调仅使用灰度信息进行人脸识别,减少计算复杂度,并专注于形状和纹理的本质特征。研究涉及图像预处理、LBP算子应用、特征统计和分类与识别等步骤。

1. 局部二值模式(LBP)特征提取

局部二值模式(Local Binary Patterns,LBP)是一种用于纹理分类的强有力的图像描述符。它是以像素点为中心,利用周围点与中心点的灰度关系构造出的一系列二值模式,从而得到一个局部的纹理特征描述。LBP特征提取方法因其简单、高效、具有旋转不变性等特点,在人脸识别等计算机视觉任务中得到了广泛的应用。

在本章中,我们将探讨LBP特征提取的基础理论,包括其定义、操作方式以及计算流程。在此基础上,我们将进一步分析LBP特征在图像处理中的优势与不足,以及在人脸识别领域的实际应用情况,为后续章节对LBP算子的深入研究和优化策略的讨论奠定基础。

接下来的内容将具体阐述LBP特征提取的原理,探讨其在图像分析中的实际作用,并通过实例演示如何在不同的人脸识别系统中应用LBP特征。

2. 灰度图像的人脸识别

2.1 灰度图像的预处理方法

2.1.1 图像归一化技术

图像归一化是计算机视觉与图像处理领域中常用的一个技术,它对图像数据进行缩放,使之落入一个特定的区间,如[0, 1]或[-1, 1]。这一技术有助于改善图像处理算法的性能,并减少计算复杂度。

归一化的方法包括线性归一化、直方图均衡化、对比度调整等。线性归一化通过线性变换将原始像素值映射到新的范围内,而直方图均衡化通过调整图像的对比度来提高其全局亮度。在人脸识别中,归一化是一种重要的预处理步骤,有助于减少由于不同光照条件带来的影响。

在灰度图像人脸识别中,归一化后的图像可以为后续的特征提取和识别步骤提供更加稳定和一致的数据输入。以下是线性归一化的伪代码示例:

def linear_normalize(image):

min_val = image.min()

max_val = image.max()

normalized_image = (image - min_val) / (max_val - min_val)

return normalized_image

# 假设 img 是输入的灰度图像

normalized_img = linear_normalize(img)

在上述代码中, image.min() 和 image.max() 分别获取图像数据中的最小值和最大值,而归一化公式 (image - min_val) / (max_val - min_val) 确保所有像素值都被映射到[0, 1]区间内。

2.1.2 噪声滤除与图像增强

噪声滤除和图像增强是两个重要的图像处理技术,它们通过不同的算法改善图像的视觉质量,并提升后续处理的准确性和鲁棒性。

噪声滤除主要是移除图像中的随机噪声成分,常用的算法包括高斯滤波、中值滤波等。高斯滤波通过计算图像中各像素点周围的加权平均值来达到平滑效果,中值滤波则是用邻域内像素的中值代替当前像素值,这在去除椒盐噪声方面效果尤为显著。

图像增强则是通过调整图像的对比度、亮度和锐化等手段来突出图像中的特征。例如,对比度调整能够增加图像的动态范围,使得图像的细节更加清晰。图像锐化则是通过增强图像中边缘区域的对比度来实现。

这些预处理步骤的伪代码如下:

from scipy.ndimage import gaussian_filter, median_filter

def noise_removal(image):

# 使用高斯滤波移除噪声

filtered_image = gaussian_filter(image, sigma=1)

return filtered_image

def image_enhancement(image):

# 调整对比度

enhanced_image = exposure.adjust_contrast(image, contrast_factor=1.5)

return enhanced_image

# 假设 img 是输入的灰度图像

denoised_img = noise_removal(img)

enhanced_img = image_enhancement(denoised_img)

其中, gaussian_filter 是高斯滤波函数, sigma 参数控制着高斯核的标准差大小; exposure.adjust_contrast 是用于调整图像对比度的函数, contrast_factor 参数用于指定对比度调整的强度。

2.2 灰度图像特征的提取

2.2.1 LBP特征提取的原理与步骤

局部二值模式(LBP)是一种用于图像特征提取的纹理描述符,它通过比较图像上每个像素与其周围像素的灰度值,来编码局部图像的纹理特征。LBP特征具有旋转不变性和灰度不变性的特点,这使得它在人脸识别领域中得到了广泛的应用。

LBP特征提取的基本步骤如下:

- 遍历图像中的每一个像素点。

- 对于中心像素点,比较它与其周围邻域内像素的灰度值。

- 根据比较结果赋予周围像素点二进制的值(通常是0或1)。

- 将周围像素点的二进制值按一定的顺序排列,形成一个二进制编码。

- 将这个二进制编码转换为十进制数,该数即为中心像素点的LBP特征值。

- 最后,统计图像中所有LBP特征值出现的频率,得到LBP特征直方图。

LBP特征提取可以通过以下Python代码实现:

from skimage.feature import local_binary_pattern

from skimage import img_as_float

def extract_lbp_features(image):

radius = 3 # 定义半径

n_points = 8 * radius # 邻域点数

lbp_feature = local_binary_pattern(image, n_points, radius, method="uniform")

return lbp_feature

# 假设 img 是输入的灰度图像

gray_img = img_as_float(img) # 转换为浮点数

lbp_img = extract_lbp_features(gray_img)

代码解释: local_binary_pattern 函数直接实现了LBP特征的提取,其中 n_points 参数代表在以像素点为圆心, radius 参数为半径的圆环上的采样点数, method="uniform" 表示使用均匀模式的LBP。

2.2.2 灰度图像特征与人脸识别性能关系

灰度图像特征的提取是人脸识别系统中的核心步骤之一,其中LBP特征因其提取方法的简单和高效性被广泛使用。LBP特征作为一种局部特征,能够很好地描述图像中的纹理信息。在人脸识别中,LBP特征用于表示人脸的局部区域特征,并帮助构建人脸的特征描述子。

LBP特征与人脸识别性能的关系体现在以下方面:

- 区分能力 :LBP特征能够有效地捕捉人脸图像的局部纹理细节,为区分不同的面部特征提供信息。

- 鲁棒性 :LBP特征对光照变化和表情变化具有一定的鲁棒性,这对于提高人脸识别的准确性至关重要。

- 计算效率 :LBP特征提取过程计算简单,速度快,这对于实时人脸识别系统来说非常重要。

- 尺度不变性 :通过在不同尺度下提取LBP特征,可以改善人脸识别算法对不同距离和人脸大小的适应性。

然而,LBP特征也有其局限性。例如,LBP特征可能对遮挡、姿态变化等不够鲁棒。研究人员为了克服这些问题,提出了多种改进方法,比如结合深度学习技术提取更高级的特征描述子。

为了进一步分析LBP特征与人脸识别性能之间的关系,可以采用如下实验设计:

- 实验步骤 :

- 收集一组人脸图像,并将其划分为训练集和测试集。

- 对训练集图像使用LBP特征提取算法提取特征,并建立特征数据库。

- 对测试集图像执行同样的特征提取过程,并与特征数据库进行匹配。

- 评估匹配结果的准确性和识别速度。

-

通过改变实验参数(如LBP的半径和邻域点数)来评估特征提取的效果。

-

结果分析 :

- 分析不同参数设置对识别率和匹配速度的影响。

- 评估LBP特征与其他特征描述子(如HOG、SIFT)的性能对比。

- 讨论LBP特征在处理遮挡、姿态变化等复杂情况下的性能表现。

通过上述实验和分析,可以得到LBP特征与人脸识别性能关系的定量结果,并为改进人脸识别系统提供理论依据。

3. LBP算子在人脸识别中的应用

3.1 LBP算子的基本原理与实现

3.1.1 LBP算子的定义和分类

局部二值模式(Local Binary Patterns,LBP)是一种用于描述图像局部纹理特征的算子,由Ojala等人于1994年提出。LBP算子的核心思想是通过比较图像中某个像素及其邻域像素的灰度值,来生成一个二值码,以此来描述该像素点的纹理特征。这个二值码反映了邻域像素相对于中心像素的对比关系。

LBP算子的分类主要包括基于邻域大小的分类和基于中心像素的分类。按照邻域大小分类,常见的有3×3邻域、5×5邻域等;而按照中心像素的分类,则有均匀LBP和旋转不变LBP。均匀LBP是指在3×3邻域内最多只有一个从0到1或从1到0的跳变;而旋转不变LBP则通过对LBP模式进行循环移位,求得最小值作为该像素点的LBP特征,从而实现旋转不变性。

3.1.2 LBP算子在人脸识别中的具体应用

在人脸识别中,LBP算子被广泛应用于特征提取阶段。其应用步骤通常包括:

- 图像采集 :首先采集或获取待识别的面部图像。

- 预处理 :对图像进行灰度化、归一化以及噪声滤除等预处理操作。

- LBP特征提取 :对预处理后的图像应用LBP算子,提取图像的LBP特征。

- 特征降维 :采用主成分分析(PCA)或线性判别分析(LDA)等方法对LBP特征进行降维处理。

- 分类识别 :将降维后的特征输入分类器,如支持向量机(SVM)或最近邻分类器,进行人脸识别。

在具体实现中,LBP算子能够有效地捕捉图像的局部细节和纹理信息,这使得它在处理面部表情变化、光照变化等影响因素时表现出色。此外,LBP算子计算简单,运行速度快,易于在实际应用中部署。

3.2 LBP算子的性能分析与比较

3.2.1 LBP算子性能评估标准

评估LBP算子性能的标准主要包括:

- 区分能力 :能否区分不同的面部特征。

- 鲁棒性 :面对图像噪声、光照变化以及姿态变化时的稳定性。

- 计算复杂度 :算子运算所需的时间复杂度和空间复杂度。

- 特征维度 :提取的特征向量长度,关系到后续处理的计算负担。

3.2.2 LBP与其他特征提取算法的比较

与LBP算子相比,其他常见的特征提取算法如Gabor滤波器、HOG(Histogram of Oriented Gradients)以及深度学习特征提取等在人脸识别领域也表现出各自的优势和不足。

- Gabor滤波器 :能够提取丰富的纹理信息,对表情和姿态变化具有一定的鲁棒性,但计算复杂度较高。

- HOG :适合于检测图像中的边缘和纹理信息,计算速度较快,但对光照变化较为敏感。

- 深度学习特征提取 :利用卷积神经网络(CNN)能够学习到更加抽象和复杂的特征表示,但需要大量标注数据和计算资源。

通过比较,可以看出LBP算子在计算效率和区分能力方面表现突出,特别适合用于资源受限的人脸识别系统。不过,为了克服LBP算子的一些局限性,研究人员通常会结合其他特征提取技术,以提升整个人脸识别系统的准确性和鲁棒性。

4. 特征统计与分析

4.1 特征统计的方法与工具

4.1.1 统计分析的基础概念

统计分析是处理数据集并从中提取有价值信息的过程。在人脸识别技术中,特征统计尤为重要,因为它能帮助我们了解数据集的分布情况,为进一步的特征描述和优化提供依据。基础的统计概念包括均值、方差、标准差、偏态和峰态等。均值是数据集中所有值的总和除以值的数量,它描述了数据的中心位置;方差和标准差则衡量数据分布的离散程度;偏态描述的是数据分布的不对称性,而峰态则衡量数据的尖峭或扁平程度。理解这些概念对于选择合适的特征提取和优化策略至关重要。

4.1.2 特征统计在人脸识别中的应用

在人脸识别中,特征统计被用于分析和提取人脸的特征信息。通过对大量人脸图像进行统计分析,我们可以确定哪些特征具有较好的区分性,即在不同人脸之间具有较大的变化,而在相同人脸之间保持相对稳定。这一过程有助于我们构建更加有效的特征描述符。例如,统计分析可以帮助我们识别出对表情变化、光照条件、年龄变化等不太敏感的稳定特征,这些特征在人脸识别中更为重要。

4.2 特征描述符的构建与优化

4.2.1 特征描述符的构建技术

特征描述符是用于表达和识别对象特征的一种数据结构。在人脸识别中,构建有效的特征描述符能够提高识别的准确性和速度。技术上,特征描述符的构建通常涉及以下几个步骤:

- 特征提取 :使用算法(如LBP、HOG、SIFT等)从图像中提取出关键点和它们的局部特征。

- 特征编码 :将提取的特征转换成便于比较的形式,如直方图、向量等。

- 特征融合 :将多个特征合并为单一的描述符,以便于表示复杂的人脸特征。

代码块示例:使用Python和OpenCV进行特征描述符的提取和编码:

import cv2

import numpy as np

# 读取图像

image = cv2.imread('face.jpg')

# 检测关键点和描述符

sift = cv2.SIFT_create()

keypoints, descriptors = sift.detectAndCompute(image, None)

# 输出关键点和描述符的数量

print(f'Keypoints: {len(keypoints)}, Descriptors: {descriptors.shape}')

# 将描述符进行可视化(例如,使用特征直方图)

# 注意:直接可视化高维特征向量是不直观的,这里仅为示例

直方图 = cv2.calcHist([descriptors], [0], None, [256], [0, 256])

cv2.imshow('Histogram', 直方图)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

4.2.2 特征优化策略与算法选择

构建特征描述符只是第一步,优化这些描述符以提高人脸识别的性能同样重要。常见的特征优化策略包括:

- 特征选择 :从原始特征集中挑选出最有信息量的特征子集。

- 特征变换 :应用数学变换(如PCA、LDA)将特征变换到一个更优的特征空间。

- 正则化 :引入正则项以防止模型过拟合,如L1、L2正则化。

针对人脸识别任务,选择合适的特征优化算法至关重要。例如,主成分分析(PCA)可以用于降维和增强特征的区分能力,而线性判别分析(LDA)则专注于最大化类别间的可分性。选择合适的优化算法能够显著提高人脸识别系统的准确性和鲁棒性。

5. 分类与识别技术

5.1 传统分类器的应用与局限性

5.1.1 基于距离的分类器

基于距离的分类器,如k最近邻(k-NN)算法,是一种简单直观的分类方法。其工作原理是根据一个样本点与已知分类的样本点之间的距离来决定这个样本点的类别归属。k-NN算法广泛应用于模式识别和机器学习领域,尤其在人脸识别的初始阶段。

具体应用流程: 1. 数据准备 :首先,需要有一个包含已知类别标签的样本集,这些样本集用于后续比对。 2. 特征提取 :对新录入的人脸图像进行特征提取,常用的技术包括灰度特征、LBP特征等。 3. 距离计算 :计算待识别图像的特征与样本集中每个图像特征之间的距离。最常用的有欧氏距离、曼哈顿距离等。 4. 分类决策 :选出距离最近的k个样本点,根据这些点的类别标签,通过多数投票法来确定新图像的类别。

代码示例:

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# 假设X_train和y_train是已训练好的特征向量和标签

X_train = ...

y_train = ...

# 初始化k-NN分类器

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

# 训练分类器

knn.fit(X_train, y_train)

# 假设X_new是新图像的特征向量

X_new = ...

# 进行分类预测

prediction = knn.predict([X_new])

参数说明: - n_neighbors : k值的选择,即选择多少个最近邻。 - fit : 对分类器进行训练。 - predict : 利用训练好的分类器对新样本进行分类。

k-NN算法的主要优点是概念简单,易于理解和实现。然而,它的局限性也很明显,如对于大数据集,计算和存储开销都非常大。此外,它对噪声数据比较敏感。

5.1.2 基于概率的分类器

基于概率的分类器,如朴素贝叶斯分类器,是基于贝叶斯定理的。在人脸识别中,朴素贝叶斯分类器能够对各种特征出现的概率进行建模,并通过这些概率来进行分类决策。

贝叶斯分类器的工作原理: 1. 数据准备 :准备一个已标记的训练样本集。 2. 概率模型学习 :计算每个特征在各个类别下出现的概率(先验概率)以及在已知类别下,特征组合出现的概率(似然概率)。 3. 分类决策 :利用贝叶斯定理,结合先验概率和似然概率,计算待分类样本属于某个类别的后验概率,然后选择后验概率最高的类别作为分类结果。

代码示例:

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

# 假设X_train和y_train是已训练好的特征向量和标签

X_train = ...

y_train = ...

# 初始化朴素贝叶斯分类器

nb_classifier = GaussianNB()

# 训练分类器

nb_classifier.fit(X_train, y_train)

# 假设X_new是新图像的特征向量

X_new = ...

# 进行分类预测

prediction = nb_classifier.predict([X_new])

参数说明: - GaussianNB : 假设特征值符合高斯分布,从而简化计算。 - fit : 对分类器进行训练。 - predict : 利用训练好的分类器对新样本进行分类。

朴素贝叶斯分类器的优点在于其简单性和模型训练的快速性。但是,由于其假设条件的简化,它在实际应用中可能并不如期望般有效,特别是在特征之间存在相互依赖关系时,效果通常会受到限制。

5.2 现代机器学习算法在人脸识别中的应用

5.2.1 支持向量机(SVM)在人脸识别中的应用

支持向量机(SVM)是一种强大的分类算法,它通过寻找一个最优的决策边界(也就是一个超平面),将不同的类别分隔开来。SVM在高维空间的分类问题中表现尤为出色,这使得它非常适合于人脸识别任务。

SVM在人脸识别中的应用流程: 1. 特征提取 :首先从人脸图像中提取LBP等特征。 2. 模型训练 :使用SVM进行模型训练,通过最优化算法找到最佳的分割超平面。 3. 分类决策 :根据模型决策函数,将新的人脸图像特征映射到特征空间,并根据距离超平面的距离进行分类。

代码示例:

from sklearn.svm import SVC

# 假设X_train和y_train是已训练好的特征向量和标签

X_train = ...

y_train = ...

# 初始化SVM分类器

svm_classifier = SVC(kernel='linear') # 使用线性核

# 训练分类器

svm_classifier.fit(X_train, y_train)

# 假设X_new是新图像的特征向量

X_new = ...

# 进行分类预测

prediction = svm_classifier.predict([X_new])

参数说明: - SVC : 支持向量机分类器。 - kernel : 选择SVM的核函数,线性核适合于线性可分的问题。 - fit : 对分类器进行训练。 - predict : 利用训练好的分类器对新样本进行分类。

SVM在人脸识别上展现出的性能优越主要归因于其在处理非线性分类问题时的能力,以及在高维数据中的出色表现。不过,SVM在参数选择和计算复杂度方面也有一定的局限性。

5.2.2 深度学习技术在人脸识别中的进展

深度学习在人脸识别领域取得了重大进展,尤其是卷积神经网络(CNN)的应用。CNN通过卷积层自动提取图像特征,能够学习到比传统手工特征更具判别力的特征表示,极大地提升了人脸识别的准确性和效率。

CNN在人脸识别中的应用流程: 1. 网络设计与训练 :设计一个深度卷积神经网络结构,通过大量的人脸数据对网络进行训练,学习到层次化的特征表示。 2. 特征提取 :利用训练好的CNN模型,对新的人脸图像提取特征。 3. 特征比较 :将提取的特征与数据库中已知人脸特征进行比较,找出最相似的特征,从而完成识别。

代码示例:

import torch

import torch.nn as nn

import torch.optim as optim

from torchvision import datasets, transforms

from torch.utils.data import DataLoader

# 假设我们使用一个预训练的CNN模型

class CNNModel(nn.Module):

def __init__(self):

super(CNNModel, self).__init__()

self.convnet = nn.Sequential(

# 定义卷积层

# ...

)

# 定义全连接层

self.fc = nn.Linear(1024, number_of_classes)

def forward(self, x):

x = self.convnet(x)

x = self.fc(x)

return x

# 实例化模型

model = CNNModel()

# 定义损失函数和优化器

criterion = nn.CrossEntropyLoss()

optimizer = optim.Adam(model.parameters())

# 假设train_loader和test_loader是加载好的数据集

train_loader = ...

test_loader = ...

# 模型训练过程

for epoch in range(num_epochs):

model.train()

for images, labels in train_loader:

optimizer.zero_grad()

outputs = model(images)

loss = criterion(outputs, labels)

loss.backward()

optimizer.step()

# ...(训练过程中的其他步骤,如验证等)

# 模型评估

model.eval()

with torch.no_grad():

# ...(模型在测试集上的评估过程)

在上述示例中,我们定义了一个简单的CNN结构,通过不断迭代训练数据,模型能够学习到人脸图像的深层特征。在实际应用中,通常会使用预训练的模型或更复杂的网络结构,如ResNet、Inception等,以获得更好的性能。

深度学习技术在人脸识别上展现出的巨大潜力,主要在于其出色的特征学习能力和对复杂模式的表达能力。然而,深度学习模型需要大量标注数据进行训练,且模型的训练和推理过程通常计算密集,这在实际应用中可能造成资源和时间上的挑战。

6. LBP在计算机视觉和模式识别中的应用及局限性改进

局部二值模式(LBP)作为一种图像特征提取方法,不仅在人脸识别领域有着广泛的应用,也在其他计算机视觉任务中展现了其独特的价值。本章节将探讨LBP在计算机视觉和模式识别中的其他应用,以及它在这些领域中的局限性,并提出可能的改进方法。

6.1 LBP在其他计算机视觉任务中的应用

6.1.1 LBP在场景识别中的应用

LBP特征的稳定性使得它同样适用于场景识别这一计算机视觉任务。通过提取场景图像的LBP特征,可以构建场景的描述符,进而用于区分不同的场景环境,如室内、室外、城市街道等。LBP在场景识别中的应用关键在于:

- 特征提取 :在不同尺寸的图像块上提取LBP特征,以获取场景的局部纹理信息。

- 特征描述 :将局部特征通过统计方法,如直方图,来描述整个场景。

- 分类决策 :使用机器学习算法,如支持向量机(SVM),对场景进行分类。

6.1.2 LBP在物体检测中的应用

在物体检测领域,LBP特征同样能够提供有效的局部纹理信息,帮助识别和定位图像中的物体。LBP特征的步骤包括:

- 候选区域选择 :运用诸如滑动窗口等方法,选取图像中的多个候选区域。

- 特征提取与比较 :对每个候选区域应用LBP算法提取特征,并与已知物体的LBP特征进行比较。

- 非极大值抑制 :对具有相似特征的候选区域进行评估,抑制不重要的区域,保留可能包含目标物体的区域。

6.2 LBP特征的局限性分析

6.2.1 局限性原因与表现

尽管LBP在上述任务中展现了一定的优势,但它并非完美无缺。LBP特征的局限性主要包括:

- 光照敏感性 :LBP特征对光照变化十分敏感,这在不同的成像条件下可能影响其性能。

- 特征空间维度 :随着图像分辨率的提升,LBP特征的数量会急剧增加,可能导致维度灾难。

- 噪声脆弱性 :图像噪声对LBP特征提取有较大影响,尤其是在低质量图像中。

6.2.2 改进方法与策略

为了克服这些局限性,研究者们提出了多种改进策略:

- 标准化LBP :通过归一化LBP特征,减少光照变化带来的影响。

- 降维技术 :利用主成分分析(PCA)等方法降低LBP特征空间的维度,提高运算效率。

- 鲁棒LBP变种 :发展如旋转不变LBP(RI-LBP)和均匀LBP(U-LBP)等变种,增强对噪声和光照变化的鲁棒性。

6.3 LBP特征改进实例分析

6.3.1 算法改进的技术路线

为了提高LBP在场景识别和物体检测中的表现,研究者们采取了如下技术路线:

- 提出改进的LBP算子 :例如结合图像金字塔和LBP特征,增强LBP的尺度不变性。

- 采用深度学习辅助 :通过卷积神经网络(CNN)学习更加抽象的图像特征,然后与LBP特征融合。

6.3.2 实验结果与应用前景

在实验中,这些改进的LBP算法相较于传统LBP展现出更高的识别准确率和更强的鲁棒性。改进LBP不仅在静态图像上取得成功,而且在视频监控、自动导航等动态场景中也显示出应用潜力。随着计算机视觉技术的发展,LBP及其改进算法在模式识别领域有着广阔的应用前景。

简介:本研究聚焦于局部二值模式(LBP)特征在人脸识别中的应用,通过提取灰度图像中的LBP特征来识别个体身份。LBP特征作为一种纹理描述符,以其简单性和对光照变化的适应性,被广泛应用于人脸识别系统中。该方法强调仅使用灰度信息进行人脸识别,减少计算复杂度,并专注于形状和纹理的本质特征。研究涉及图像预处理、LBP算子应用、特征统计和分类与识别等步骤。

魔乐社区(Modelers.cn) 是一个中立、公益的人工智能社区,提供人工智能工具、模型、数据的托管、展示与应用协同服务,为人工智能开发及爱好者搭建开放的学习交流平台。社区通过理事会方式运作,由全产业链共同建设、共同运营、共同享有,推动国产AI生态繁荣发展。

更多推荐

已为社区贡献13条内容

已为社区贡献13条内容

所有评论(0)